Murthy NM, Yoo TT, Sanchez A, Chhitu M, Abramov D, Gatling J, Mamas MA, Parwani P. Preoperative Diagnostic Assessment of Patients with Cardiovascular Risk Factors Undergoing Noncardiac Surgery: A 2025 Update. Évaluation diagnostique préopératoire des patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire et devant subir une chirurgie non cardiaque : mise à jour 2025Methodist Debakey Cardiovasc J. 2025 Aug 12;21(4):87-100. doi: 10.14797/mdcvj.1629. PMID: 40822368; PMCID: PMC12352404.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12352404/

Article en libre d'accès

Malgré les progrès médicaux et l'augmentation des examens périopératoires, la mortalité et les complications cardiovasculaires de la chirurgie non cardiaque (CNC) n'ont guère diminué depuis le début des années 2000. Des études démontrent une surutilisation disproportionnée des examens diagnostiques préopératoires, associée à une sous-utilisation d'interventions dont l'efficacité sur la mortalité a été démontrée. Par conséquent, l'approche des examens périopératoires a connu un changement de paradigme. La réflexion actuelle préconise une approche plus judicieuse et individualisée, c'est-à-dire réserver les examens non invasifs à certains cas présentant un risque élevé d'événements cardiovasculaires périopératoires, où ils pourraient modifier plus efficacement la prise en charge. Ainsi, cette revue met à jour les dernières recommandations fondées sur des données probantes concernant l'évaluation diagnostique préopératoire des patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire et subissant une CNC, propose un cadre de référence pour l'approche clinique de ces patients et met en évidence les domaines nécessitant davantage de données pour orienter la prise en charge clinique.

Changement de paradigme dans l'approche de l'évaluation diagnostique préopératoire

Avant les directives périopératoires de 2024 de l'American Heart Association (AHA)/American College of Cardiology (ACC), les dernières directives périopératoires officielles pour les patients subissant une NCS ont été publiées en 2014. Au cours de la dernière décennie, les données probantes ont révélé une surutilisation généralisée des tests diagnostiques (environ 65 % jugés inutiles et souvent chez des patients à faible risque) avec un impact limité sur les résultats.

Les directives périopératoires de l'ACC/AHA de 2014 se concentraient sur la capacité fonctionnelle, la stratification des risques et les tests non invasifs sélectifs dans le but de réduire les événements périopératoires en détectant l'ischémie silencieuse. Cependant, des études ultérieures ont remis en question cette philosophie, montrant que la détection de l'ischémie en préopératoire n'améliorait pas significativement la mortalité postopératoire ou les taux d'infarctus du myocarde.

Au lieu de cela, l'augmentation des tests a souvent conduit à des procédures en aval, à une augmentation des coûts et à des retards chirurgicaux, le tout sans améliorer les résultats concrets

Bien que l'ischémie soit restée un facteur prédictif d'événements indésirables, ces données émergentes ont jeté le doute sur l'évaluation de l'ischémie en tant que cible périopératoire modifiable et ont conduit à un changement de paradigme : les tests d'ischémie de routine chez tous les patients préopératoires présentant des facteurs de risque cardiovasculaire sont souvent inutiles et, chez la plupart des patients, peu susceptibles de modifier les résultats.

Par conséquent, l'attention s'est portée sur des prédicteurs de risque allant au-delà de l'ischémie.

Des biomarqueurs tels que la troponine cardiaque, la protéine natriurétique de type B (BNP) et la protéine natriurétique de type B pro-N-terminale (NT-proBNP) se sont révélés être de puissants prédicteurs de mortalité périopératoire et à long terme, reflétant un stress ou une lésion myocardique pas toujours évident à l'imagerie.

Par conséquent, les approches actuelles réservent l'imagerie aux patients à risque élevé, où elle peut modifier la prise en charge, tandis que les biomarqueurs sont utilisés pour identifier les patients susceptibles de bénéficier d'un diagnostic périopératoire, d'une optimisation et d'une surveillance intensifiée.

En résumé, alors que les tests d’ischémie étaient auparavant axés sur l’identification de cibles d’intervention, nous comprenons maintenant que le traitement de l’athérosclérose coronaire significative par revascularisation peut ne pas améliorer la mortalité chez tous les patients préopératoires asymptomatiques présentant des facteurs de risque cardiovasculaire.

Au lieu de cela, l’accent est passé de la stratification du risque à l’optimisation des facteurs de risque et favorise la prévention primaire et secondaire, en traitant l’athérosclérose avec une thérapie médicale optimale.

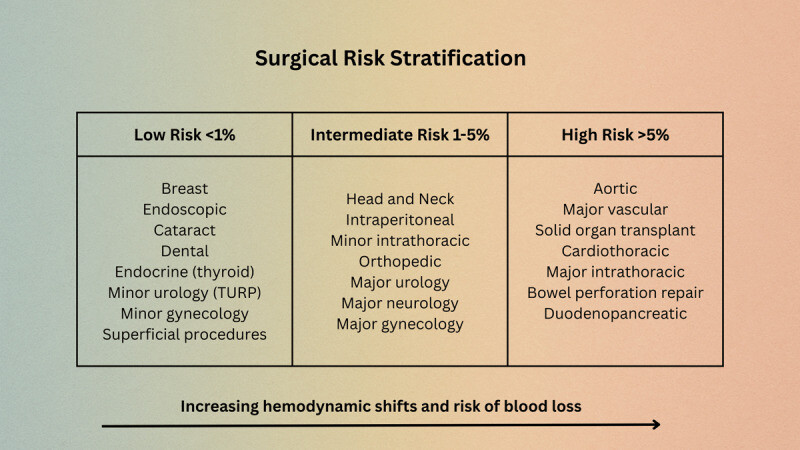

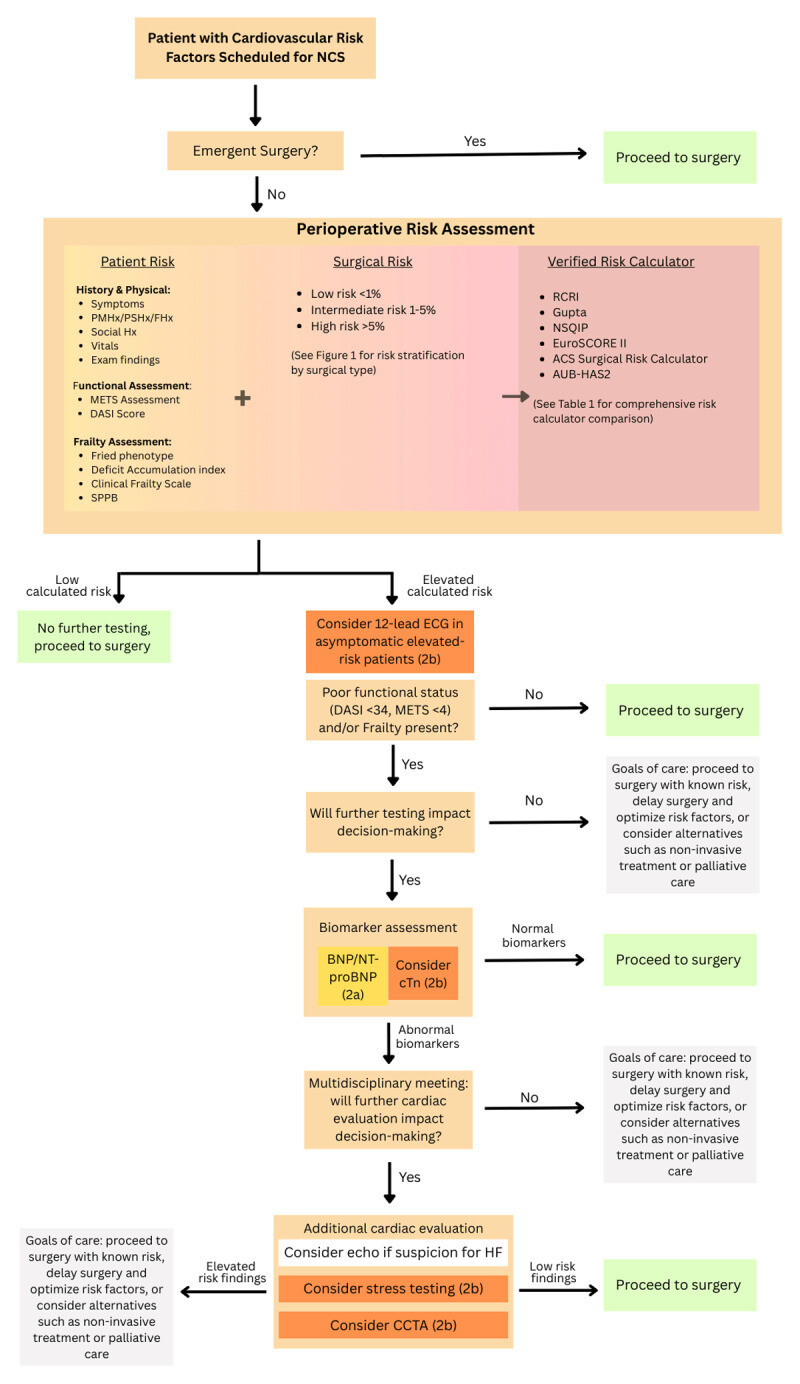

Algorithme 2024 pour l'évaluation cardiaque périopératoire. Adapté et révisé à partir des recommandations 2024 de l'AHA/ACC/ACS/ASNC/HRS/SCA/SCCT/SCMR/SVM pour la prise en charge cardiovasculaire périopératoire en chirurgie non cardiaque. NCS : chirurgie non cardiaque ; Hx : antécédents ; PMHx : antécédents médicaux ; PSHx : antécédents chirurgicaux ; FHx : antécédents familiaux ; METS : score de la tâche d'équivalence métabolique ; DASI : indice d'activité de Duke ; RCRI : indice de risque cardiaque révisé ; NSQIP : programme national d'amélioration de la qualité chirurgicale ; AUB-HAS2 : indice de risque cardiovasculaire HAS2 de l'Université américaine de Beyrouth.

Algorithme 2024 pour l'évaluation cardiaque périopératoire

La figure ci dessus adaptée des recommandations périopératoires AHA/ACC 2024, présente un cadre d'évaluation d'un patient présentant des facteurs de risque cardiaque et subissant une chirurgie neurochirurgicale non invasive. Ce cadre commence par la détermination de l'urgence chirurgicale, où les interventions urgentes doivent être réalisées directement au bloc opératoire, quel que soit le risque. Dans les cas non urgents, l'étape suivante est la stratification du risque, décrite aux sections II et III. Cette étape est essentielle, car elle intègre l'historique clinique à vie plutôt qu'une estimation du risque à partir d'un seul test ou d'une seule mesure dans le temps. Les patients présentant un faible risque estimé doivent être opérés directement sans examens complémentaires, tandis que ceux présentant un risque estimé élevé mais une bonne capacité fonctionnelle et aucune fragilité peuvent également être opérés. Chez les patients présentant un risque élevé et un mauvais état fonctionnel et/ou une fragilité, les étapes suivantes impliquent des discussions multidisciplinaires avec le patient, sa famille et d'autres professionnels de santé afin d'évaluer les objectifs et de déterminer si des examens complémentaires pourraient influencer la prise en charge. Si des examens complémentaires sont souhaités, des biomarqueurs cardiaques sont d'abord obtenus.

Chez les patients présentant des biomarqueurs négatifs, l'intervention chirurgicale peut avoir lieu sans examens complémentaires.

Chez les patients présentant des biomarqueurs élevés, une discussion multidisciplinaire centrée sur le patient est nécessaire afin de déterminer si des examens cardiaques complémentaires modifieraient la prise en charge.

Si des examens complémentaires sont nécessaires, une échocardiographie, un test d'effort et/ou une angiocardiographie par tomodensitométrie (CCTA) peuvent être envisagés en fonction des symptômes et des facteurs de risque du patient.

Si l'imagerie ne révèle pas de risque élevé, l'intervention chirurgicale peut être réalisée.

Si des caractéristiques de risque élevé sont présentes à l'imagerie, une évaluation plus approfondie ou une réévaluation du rapport bénéfice/risque chirurgical est justifiée.

Perspectives d'avenir

L'avenir des soins périopératoires réside dans l'amélioration des outils de stratification des risques, des modèles de prestation de soins et des stratégies de modification des risques. Actuellement, aucun outil de prédiction des risques n'est recommandé, et davantage de données sont nécessaires pour déterminer lequel fournit la classification la plus précise des risques périopératoires.

La plupart des outils existants utilisent les dossiers médicaux électroniques, mais l'utilisation de données d'imagerie et physiologiques grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique pourrait améliorer les performances.

De plus, le développement d'outils spécifiques à la chirurgie pourrait encore améliorer la précision.

Enfin, si les outils actuels de stratification des risques offrent des performances prédictives raisonnables, aucune recommandation n'est formulée quant à la modification des plans de traitement en fonction de l'estimation des risques par les modèles.

De plus, le paysage des tests préopératoires continue d'évoluer et certains domaines manquent de données définitives pour orienter la prise en charge.

Par exemple, si les biomarqueurs se sont révélés prometteurs pour améliorer la stratification des risques, leur timing, leur intégration et leur impact sur les résultats restent flous.

De même, davantage de données sont nécessaires pour élucider le rôle de l'ECG périopératoire et de l'évaluation ciblée de la FEVG chez les patients stables subissant une chirurgie neurovasculaire.

Une stratification supplémentaire du risque sera également nécessaire pour prédire les événements au-delà des complications ischémiques, notamment l'insuffisance cardiaque et les arythmies. Des données supplémentaires seront également nécessaires pour des populations spécifiques de patients à haut risque, notamment les receveurs de greffes d'organes solides.

Conclusion

La chirurgie non cardiaque présente des risques importants, en particulier chez les patients présentant des facteurs de risque préexistants.

L'évaluation préopératoire est essentielle pour identifier les patients présentant un risque élevé de complications cardiovasculaires et de mortalité.

Les recommandations actualisées des sociétés américaines, canadiennes et européennes mettent l'accent sur la réduction des examens inutiles et sur l'utilisation de mesures corrélées à la mortalité, telles que l'identification des facteurs de risque, l'évaluation fonctionnelle, les calculateurs de risque et les biomarqueurs.

Des données probantes continues et de haute qualité et une prise en charge multidisciplinaire sont essentielles à la prise en charge périopératoire des SNC.

Points forts

-

Une évaluation approfondie des risques, incluant les facteurs de risque cliniques, l’état fonctionnel et le risque chirurgical, à l’aide d’indices de risque, est le moyen le plus efficace de stratifier les risques.

-

Les patients à faible risque et asymptomatiques ne doivent pas subir de tests de laboratoire ou d’imagerie supplémentaires et doivent procéder directement à une intervention chirurgicale.

-

Les biomarqueurs cardiaques peuvent être utilisés pour stratifier davantage les patients à haut risque et identifier ceux qui pourraient bénéficier de tests supplémentaires.

-

Les tests de stress sont surutilisés et leur utilisation devrait être limitée aux patients chez qui la revascularisation présente des preuves d’amélioration des résultats.

SYNTHESE

Ce texte est une mise à jour de 2025 sur l'évaluation diagnostique préopératoire des patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire subissant une chirurgie non cardiaque. Il aborde le problème de la surutilisation des tests diagnostiques qui n'ont pas toujours amélioré les résultats des patients, proposant un changement de paradigme vers une approche plus ciblée. Le document détaille les outils d'évaluation des risques, y compris les calculateurs de risques et l'importance de l'évaluation de la capacité fonctionnelle et de la fragilité. Enfin, il passe en revue les recommandations actualisées concernant les tests préopératoires comme l'électrocardiogramme, les biomarqueurs, les tests de stress et l'angiographie, soulignant que de nombreux tests autrefois courants sont désormais considérés comme inutiles pour les patients à faible risque. (NotebooKLM)

SYNTHSESE par PERPLEXITY /IAVoici les nouveautés 2025 concernant l’évaluation diagnostique préopératoire des patients avec facteurs de risque cardiovasculaire devant bénéficier d’une chirurgie non cardiaque, selon les toutes dernières recommandations :

Nouveautés organisationnelles et cliniques (2025)

-

-

Évaluation précoce possible via télémédecine et questionnaires standardisés

-

Évaluation personnalisée et multidisciplinaire

-

Stratification actualisée du risque cardiovasculaire

-

Le score RCRI (Revised Cardiac Risk Index) reste proposé dans la stratification, mais la décision repose ensuite sur un panel combinant score, biomarqueurs (NT-proBNP, troponine), questionnaires de capacité fonctionnelle (Duke Activity Status Index) et évaluation de la fragilité (notamment chez les sujets âgés).

-

La fragilité doit être systématiquement recherchée et prise en charge en collaboration pluridisciplinaire en cas de phénotype clinique évocateur.

-

-

Biomarqueurs et capacités fonctionnelles

-

Les peptides natriurétiques et questionnaires (Duke Activity Status Index) sont encore mieux intégrés à l’évaluation des patients à haut risque devant une chirurgie à haut risque.

-

L’estimation subjective classique des METs (équivalent métabolique) est désormais déconseillée comme outil unique, jugée trop imprécise.

-

-

Utilisation raisonnée et ciblée de l’échocardiographie au point de service (POCUS)

-

Gestion médicamenteuse actualisée

-

Arrêt recommandé des inhibiteurs du SGLT2 trois à quatre jours avant chirurgie programmée pour éviter l’acidocétose.

-

Arrêt des agonistes du GLP-1 injectable hebdomadaire au moins une semaine avant l’intervention.

-

-

Approche globale multiparamétrique

-

Combinaison de la réserve fonctionnelle, l’évaluation de la fragilité, de l’état nutritionnel, du statut rénal (DFG, protéinurie) et des biomarqueurs permet une planification plus objective du risque, avec poursuite/mise en place préopératoire de mesures d’optimisation, voire pré-réadaptation (soutien nutritionnel, kinésithérapie…).

-

-

Prise en compte COVID-19

-

Dépistage et gestion spécifiques pour patients avec antécédents ou symptômes persistants après infection, avec orientation vers évaluation cardiorespiratoire approfondie si nécessité.

-

Recommandations pratiques clés

-

-

-

L’évaluation ne doit pas systématiquement imposer admission en réanimation post-opératoire pour les cardiaques stables, mais privilégier une sélection fine, pluridisciplinaire.

-

Chaque patient doit bénéficier d’une information claire et personnalisée quant aux risques réels encourus, pour prise de décision partagée.

-

L’évaluation de la fragilité devient incontournable pour diminuer le risque de délire ou de complication postopératoire chez le sujet âgé.

En résumé, la tendance 2025 met l’accent sur l’évaluation individualisée, multiparamétrique, l’utilisation raisonnée de tests modernes, l’intégration de la fragilité et le recours à la télémédecine pour un parcours optimisé et sécurisé, tout en personnalisant la gestion périopératoire selon le risque vraiment identifié

-

-

PLACE de l'IAEn 2025, l’évaluation diagnostique préopératoire des patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire devant bénéficier d’une chirurgie non cardiaque repose essentiellement sur les recommandations actualisées de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) de 2022, auxquelles s’ajoutent de nouveaux éléments issus de la recherche sur l’intelligence artificielle (IA).

-

Nouveautés 2025 concernant la place de l’IA

-

-

Les outils d’IA, comme les systèmes de deep learning appliqués à des données ECG, biomarqueurs, et données cliniques, se développent rapidement. Ils permettent une stratification de risque plus rapide et parfois plus précise, surtout pour la détection de pathologies comme l’ischémie myocardique ou le risque de complications périopératoires sévères.

-

L’IA s’intègre principalement sous forme de logiciels d’aide à la décision médicale, capables d’analyser de grandes quantités de données préopératoires pour anticiper les complications ou aider à l’interprétation d’examens (notamment l’échographie cardiaque).

-

Les outils d’IA ne remplacent pas le raisonnement clinique mais permettent de diminuer le temps d’analyse (jusqu’à 24% de gain), d’homogénéiser la stratification des risques et d’attirer l’attention sur des anomalies éventuellement sous-diagnostiquées par l’œil humain. Toutefois, l’adoption massive reste freinée par la prudence des cliniciens et la nécessité de validation prospective à grande échelle.

-

À ce jour, les recommandations n’intègrent l’IA qu’en tant qu’outil optionnel d’aide, sans recommandation formelle de son utilisation obligatoire dans les parcours standards.

Points clés

-

-

-

L’IA s’impose progressivement dans l’arsenal de l’évaluation préopératoire, particulièrement dans l’analyse des images (échocardiographie, scanner) et des signaux ECG.

-

Ses bénéfices majeurs sont l’accélération du diagnostic et la réduction des erreurs d’interprétation pour les pathologies complexes.

-

Les cliniciens gardent la main sur la décision finale et restent responsables de l’évaluation globale du patient.

En résumé, en 2025, l’IA vient enrichir l’évaluation diagnostique préopératoire sans en modifier les fondements, constituant un outil complémentaire potentiel mais non un standard imposé dans le parcours du patient à risque cardiovasculaire devant une chirurgie non cardiaque

Commentaire -

-

Là encore du bon sens, trop d'examens pré opératoires sont inutiles, ils stressent le patient, l'anesthésiste et le chirurgien inutilement.L'importance des bio marqueurs cardiaques sont sous utilisés à tord.Le premier point, il faut évaluer les risques opératoires en fonction du type de chirurgie selon qu'elle est programmée en urgence ou non.La pertinence des soins est la bonne réponse pour ce bilan pré opératoire ; le bon examen pour le bon patient , au bon moment, le credo actuel de la médecine et de la chirurgie. Cette pertinence des soins est la défintion médicale du bon sens clinique. Rien de plus et rien de moins.Les anxieux empilent les examens pré op redondants, les gens sérieux font le contraire et surtout ils "cliniquent" correctement le patient. L'IA outil exceptionnel va trouver sa place rapidement dans ce contexte avec une personnalisation de ce qu'il faut faire et ne pas faire dans ce contexte péri-opératoire avec une grande célérité et une sécurité optimale.

Copyright : Dr Jean-Pierre Laroche / 2025