“L'intelligence crée de l'inquiétude autour du fait.” René Leriche

" J'ai toujours honoré ceux qui défendent la grammaire et la logique. On se rend compte cinquante ans après qu'ils ont conjuré de grands périls "Marcel Proust

" Tout travailleur de la vie de l'esprit sait bien que le travail personnel repose. Or, dans la culture scientifique, tout travail prend un aspect personnel. On devient nécessairement le sujet conscient de l'acte de comprendre, Et si l'acte de comprendre franchit une difficulté, la joie de comprendre paie de toutes les peines. […] Comprendre ne résume pas seulement un passé du savoir. Comprendre est l'acte même du devenir de l'esprit. " Gaston Bachelard, Le rationalisme appliqué

Face à l’IA, l’enseignant ne doit pas se transformer en chasseur de fraudes, mais repenser sa pédagogie.

Auteurs

Déclaration d’intérêts

Cécile Méadel a reçu des financements de l'ANR (STYX - ANR-23-PEIC-0006).

Jaércio da Silva a reçu des financements de l'ANR (STYX - ANR-23-PEIC-0006).

Aussi performantes soient-elles, les intelligences artificielles génératives ne peuvent remplacer les professeurs dans leur travail d’éducation à l’esprit critique auprès des élèves. Mais pour bien remplir ce rôle, ils doivent remettre en perspective leurs pratiques et réinventer leur pédagogie.

On le sait, les intelligences artificielles (IA) génératives sont en mesure de rédiger des textes, de traiter des corpus, de générer des contenus multimédias et de résoudre des équations complexes… soit des opérations traditionnellement demandées aux étudiants.

À l’université, elles provoquent (à nouveau et encore) des débats sur la place des machines dans l’acquisition de compétences. Si les étudiants s’appuient trop sur elles, ne risquent-ils pas de considérer certaines compétences comme obsolètes ? Peut-on apprendre sans pratiquer, en déléguant la tâche à une machine ?

Les réponses se multiplient avec un discours catastrophiste. Des enquêtes se font l’écho de pertes cognitives liées à l’usage des IA, comme l’explique la dernière étude du MIT, selon laquelle les utilisateurs d’intelligences artificielles génératives sous-performent systématiquement.

Sont aussi interrogées les limites du modèle : les bases de données ne risquent-elles pas de se dégrader à force de se nourrir avec les résultats qu’elles produisent ? Sans compter le très lourd impact environnemental et humain de ces outils.

De tels discours prêtent des capacités infinies et incontrôlables à ces outils. Ils nourrissent le discours de toute-puissance des industries numériques et s’inscrivent dans un imaginaire de science-fiction. Ils négligent leur caractère économique et le fait que l’IA est un terme choisi pour son potentiel marketing. Penser uniquement en termes d’effets, sans alimenter la discussion ni introduire de contradictions, permet aux Big Tech de piloter le débat.

Questionner la verticalité de l’enseignement

Ces outils sont indéniablement puissants, même s’ils ne peuvent pas tout faire. Leur facilité d’accès et leur rapidité font qu’ils sont largement mobilisés par les étudiants, comme le répètent ad nauseam sondages, articles et rapports publics. Or, cet usage est difficilement traçable et la situation ira en s’accentuant, car les intelligences artificielles génératives se multiplient et se diversifient, leur qualité augmente et les limites ou hallucinations évidentes autrefois (c’est-à-dire, il y a deux ans) s’atténuent.

Simultanément, leurs effets sont désormais mis en lumière : la non-appropriation des productions, les limites de la réflexion et l’accroissement des inégalités.

La bonne nouvelle est qu'il est encore possible d'affirmer que les intelligences artificielles génératives ne peuvent pas remplacer la réflexion. Mais il faut changer la focale du problème : comment en faire un « amplificateur d’intelligence » et non un substitut hébétant ?

Ces outils questionnent le modèle d’apprentissage encore largement vertical en France. Qui n’a jamais assisté dans un amphithéâtre à un cours magistral sans interactions pour en ressortir avec le constat de la passivité des étudiants ? Une passivité qui préexistait aux intelligences artificielles génératives. Ce n’est donc pas une chasse aux fraudes qui doit être mise en place, mais un questionnement sur la manière même d’enseigner et d’évaluer.

Voici trois pistes de réflexion sur la manière dont les intelligences artificielles génératives peuvent aider à repenser le rôle d’enseignant.

Resituer l’IA dans la longue histoire des usages numériques

Les intelligences artificielles génératives n’arrivent pas dans un paysage vide de technologie numérique. Internet, les bibliothèques numériques, le courrier électronique, les réseaux sociaux… reconfigurent le rapport à la connaissance. Certains ont pu faire comme si Google ou Wikipédia étaient des outils négligeables, qu’il suffisait d’interdire ou d’ignorer. C’était manquer à notre mission éducative.

Les résultats d’un moteur de recherche varient selon la capacité à formuler une requête, à comprendre le fonctionnement algorithmique et à exercer un regard critique sur les sources. Consulter Wikipédia sans savoir que l’on peut retracer l’historique d’une page, ignorer la différence entre Google Scholar et JSTOR, ou ne pas saisir la signification d’une citation, revient à utiliser ces outils de manière aveugle.

Les technologies, comme l’a montré la sociologie des usages, se déploient dans un environnement pluriel et imprévisible, avec des pratiques différenciées, des détournements et des appropriations. Les usages des intelligences artificielles génératives doivent être replacés dans leur contexte social, politique, culturel. Mais aussi dans leurs modalités d’utilisation, passive ou active, individuelle ou collective, sur le modèle problem solving ou interaction créative. Ainsi, l’intelligence artificielle générative n’est ni miracle ni fléau pour l’apprentissage : sa puissance dépend du contexte, des usages, de la réflexivité déployée par les acteurs.

Rappelons enfin que l’intelligence artificielle générative n’est pas une technique unique, mais une série d’outils différents et que, si ChatGPT occupe aujourd’hui une position dominante, il n’est pas seul. Les risques associés (données personnelles, véracité des contenus, biais des modèles…) varient selon les systèmes. Éduquer l'intelligence artificielle générative, c’est aussi apprendre à choisir l'outil adéquat selon l’usage attendu, à en comprendre les enjeux éthiques, culturels et économiques.

Intégrer l’IA comme objet d’exercice critique

Former à l’intelligence artificielle générative ne revient donc pas à enseigner une boîte à outils : c’est avant tout offrir une perspective analytique et réflexive. La formation doit être pensée pour différents niveaux de maîtrise et adaptée aux besoins des étudiants.

Comme le note Nicholas Carr, les compétences nécessaires pour bien exploiter l’intelligence artificielle générative dépendent de savoirs que l’usage de l’IA risque de court-circuiter. Former à l’intelligence artificielle générative, c’est refuser de céder à une dépendance intellectuelle et veiller à ce que les étudiants développent une compréhension des sujets qu’ils abordent. L’enjeu est autant cognitif (développement de la pensée) et pragmatique (maîtrise de l’outil) qu’éthique (responsabilité, agentivité).

Il s’agit de permettre aux étudiants de développer une compréhension du fonctionnement même des modèles d’IA, notamment leur caractère probabiliste (qui les rend susceptibles de produire des réponses convaincantes, mais inexactes). Leur utilisation dépend largement du type de rapport au savoir que les étudiants entretiennent avec ces outils : lorsqu’ils sont utilisés pour construire et augmenter la connaissance, ils favorisent le développement de la réflexion analytique ; en revanche, un usage régurgitatif, reposant sur la reproduction des contenus générés, conduit à des apprentissages superficiels.

Intégrer l’intelligence artificielle générative comme objet d’exercice critique devient central pour renforcer l’autonomie intellectuelle des élèves et prévenir leur réduction au rôle de consommateurs passifs de contenus obtenus de manière automatisée.

Repenser le rapport à l’évaluation

Les textes rédigés à l’aide d’intelligences artificielles génératives sont, sauf grande maladresse, difficiles à détecter, ce qui remet en question nos méthodes d’évaluation traditionnelles, largement fondées sur la restitution écrite et la capacité de synthèse ou de mémorisation. Dans ce contexte, la classique fiche de lecture perd de sa pertinence : à l’échelle individuelle, les étudiants constatent que les intelligences artificielles génératives sont capables de résumer un texte plus efficacement qu’eux.

Pourtant, à l’échelle collective, cette délégation de la lecture à une intelligence artificielle générative conduit à une standardisation des interprétations, dictée par un fonctionnement orienté vers la synthèse la plus probable, au détriment de l’interprétation personnelle, de la nuance et de la complexité. Ce glissement interroge à la fois la validité des productions, et le sens même de la lecture et de la compréhension.

Deux formats d’évaluation sont considérés comme préservés : l’oral ou le devoir surveillé avec interdiction des outils numériques. Ces options restent valables et sont encore très présentes pour les examens de l’université française, mais elles ne sauraient constituer les seules alternatives.

Des travaux explorent actuellement d’autres formes d’évaluation. En sciences humaines et sociales, plusieurs pistes s’ouvrent. Par exemple, cela consiste à valoriser des productions plus difficiles à automatiser, telles que la restitution d’enquêtes de terrain, les observations in situ, ou encore les productions qui mobilisent leur « expérience incarnée ». Une telle orientation implique un déplacement épistémologique : l’expérience, articulée à la théorie, participe à une construction collective du sens et à une éducation fondée sur l’engagement.

Ce n’est pas simple dans un système scolaire où la notation occupe une place centrale et qu’en conséquence la triche domine le débat sur les intelligences artificielles génératives. Pourtant, la finalité de l’évaluation ne devrait pas être de sanctionner, mais de mesurer la progression, la compréhension et la capacité à mobiliser des savoirs.

L’enseignant doit alors expliciter pour les étudiants ce qu’il évaluera, et si, comment et avec quelles limites l’intelligence artificielle générative peut être utilisée. Certaines pratiques doivent parallèlement être explicitement désignées comme inacceptables : présenter comme personnel le travail d’une IA, utiliser de fausses références ou fabriquer des données fictives.

Ce n’est pas l’usage de l’intelligence artificielle générative qui est problématique, mais des comportements qui vont à l’encontre des attentes pédagogiques. Dès lors, il ne s’agit pas d’abord de surveiller ou de sanctionner, mais de poser un cadre, favorisant une évaluation fondée sur le partage de responsabilités et sur le développement d’un raisonnement critique sur la manière dont la connaissance est produite, que l’étudiant soit épaulé ou non par l’intelligence artificielle générative.

Commentaire

Excellent article qui pise les bonnes questions .

IA : "machine à désapprendre" (E Klein) ou le cerveau au repos.

C'est la question pertinente et le cœur de l'enseignement d'aujourd'hui.

IA et enseignement, c'est comme en médecine : un OUTIL qui n'empêche pas d'apprendre " à l'ancienne". L'IA va augmenter les connaissances comme l'a fait Internet, Wikipédia, etc. Les étudiants doivent mixer IA et enseignement classique et ne jamais se reposer sur l'IA avec ses biais, ses hallucinations et ses fausses vérités. De plus, le raisonnement critique doit être toujours présent, voir amplifié par l'IA, mais il ne doit pas disparaître au profit de l'IA. J'insiste sur la notion d'OUTIL, l'IA aide mais ne désapprend pas. Attention, "l'IA est le bras armé de la désinformation". Jila Varoquier

À LIRE

L’IA générative est en train de lobotomiser vos salariés (et vous ne le voyez même pas)

https://digital4better.com/actualites/l%E2%80%99ia-g%C3%A9n%C3%A9rative-est-en-train-de-lobotomiser-vos-salari%C3%A9s-et-vous-ne-le-voyez-m%C3%AAme-pas/

IA générative : le risque de l’atrophie cognitive, A LIRE +++++

- "Moins de trois ans après le lancement de ChatGPT, 42 % des jeunes Français utilisent déjà les IA génératives quotidiennement.

- Utiliser ChatGPT pour écrire un essai réduirait l’engagement cognitif et l’effort intellectuel nécessaire pour transformer une information en connaissance, selon une étude.

- Cette étude a aussi montré que 83 % des utilisateurs d’IA étaient incapables de se souvenir d’un passage qu’ils venaient d’écrire pour un essai.

- D’autres travaux montrent que le gain individuel peut être important quand des auteurs demandent à ChatGPT d’améliorer leurs textes, mais que la créativité globale du groupe diminue.

- Face à ces risques, il s’agit de toujours douter des réponses données par les générateurs de texte et d’engager sa volonté pour réfléchir à ce qu’on lit, entend ou croit."

"Comment entraîner sa pensée critique face aux réponses de l’IA ?

En appliquant une règle systématique : toujours douter des réponses données par les générateurs de texte et engager sa volonté pour réfléchir attentivement à ce que l’on lit, entend ou croit. Il faut aussi accepter que la réalité est complexe et ne peut être appréhendée avec quelques savoirs superficiels… Mais, le meilleur conseil est sans doute de prendre l’habitude de confronter son point de vue et ses savoirs avec ceux d’autres humains, si possible compétents. Cela reste la meilleure manière d’approfondir sa pensée."

Ioan Roxin

https://www.polytechnique-insights.com/tribunes/neurosciences/ia-generative-le-risque-de-latrophie-cognitive/

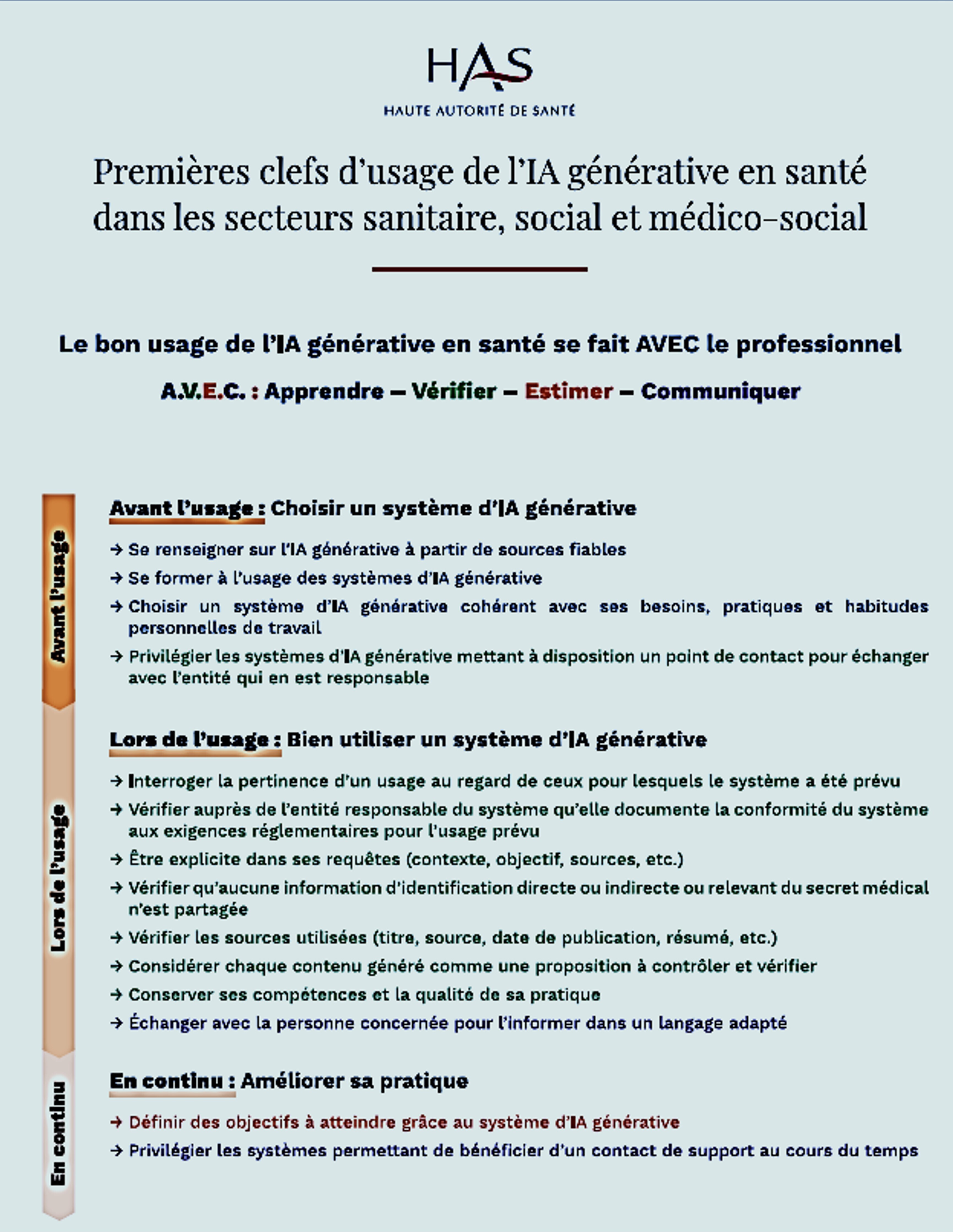

IA narrative et HAS , une utilisation raisonnée

https://medvasc.info/archives-blog/ia-g%C3%A9n%C3%A9rative-et-has-,-une-utilisation-raisonn%C3%A9e

Attention, prendre un cours en écrivant ou avec un clavier est une participation active qu laisse des traces dans notre cerveau, c'est un acte qui nécessite une participation neuronale qui s'inscrit dans notre mémoire? Poser une question à ChatGPT est un acte passif qui suscite une réponse qui disparaît rapidement de notre cerveau. une feuille morte

D'un côté il y a une feuille active et de l'autre une feuille morte !

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Les souvenirs et les regrets aussi

Et le vent du nord les emporte

Dans la nuit froide de l'oubli.

Tu vois, je n'ai pas oublié

La chanson que tu me chantais." Jacques Prévert et Joseph Kosma

Ce n'est pas un acte anti-IA, mais si on interroge une IA il faut prendre des notes, réfléchir, voire contester les réponses, argumenter dans un sens ou dans un autre.

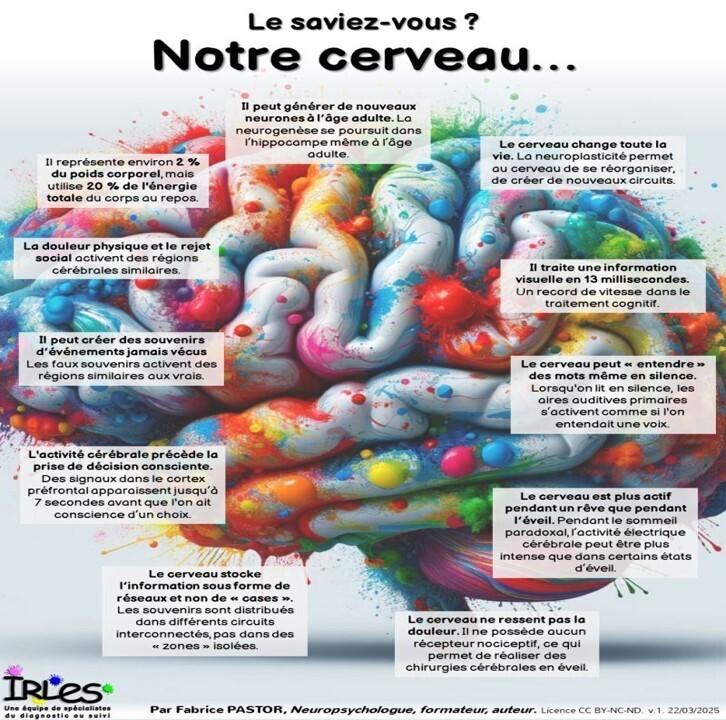

Le cerveau doit travailler en permanence et il le peut , schéma ci-dessous :

FAITES TRAVAILLER VOS NEURONES !

Place de l'IA dans l'enseignement universitaire/PERPLEXITY

L’intelligence artificielle (IA) occupe une place croissante et structurante dans l’enseignement universitaire, pouvant transformer profondément les pratiques pédagogiques, administratives et la formation des étudiants.

Applications pédagogiques

-

* L’IA permet de créer des parcours d’apprentissage personnalisés, en s’appuyant sur l’analyse des données des étudiants pour adapter les contenus, proposer des exercices individualisés, et émettre des recommandations ciblées.

-

* Elle offre aux enseignants des outils pour générer rapidement des supports de cours, des questionnaires et des activités pédagogiques, ce qui facilite l’organisation et la création de contenu éducatif.

-

* Les tuteurs virtuels et assistants IA peuvent fournir une aide 24 h/24, répondre aux questions des étudiants, renforcer leur engagement et améliorer leurs résultats.

Fonctionnement des établissements et tâches administratives

-

* Les chatbots et assistants virtuels rationalisent les admissions, l’inscription aux cours, la gestion d’événements et même la sécurité des campus.

-

* L’automatisation des tâches répétitives permet aux administrateurs et enseignants de se concentrer sur des missions stratégiques et pédagogiques.

Transformation des rôles et de la formation

-

* Les établissements deviennent des lieux d’innovation, formant les étudiants aux compétences liées à l’IA pour répondre aux besoins du marché du travail actuel.

-

* Les rôles traditionnels de l’enseignant évoluent vers ceux de superviseur et de facilitateur, tandis que l’étudiant devient plus autonome dans la gestion et l’acquisition des connaissances.

-

* La création de centres spécialisés et de programmes dédiés à l’IA favorise le développement professionnel et l’adoption continue de la technologie.

Défis et enjeux

-

* L’intégration de l’IA doit être équilibrée et régulée pour éviter la dépendance, les biais, et garantir l’équité et la qualité de la formation.

-

* Les institutions doivent veiller à ce que l’IA soutienne la pensée critique et l’exploration intellectuelle, sans remplacer le raisonnement humain.

-

* L’accompagnement des enseignants et des étudiants dans l’appropriation de l’IA est essentiel pour maximiser son impact positif sur l’université.

* L’IA, bien intégrée et régulée, peut devenir un levier majeur pour une éducation universitaire

Copyright : Dr Jean-Pierre Laroche / 2025