-

"Seuls le sang, la famille, l'histoire, le temps, identifient un être humain. Le sang est la meilleure carte d'identité." Jean-Marie Adiaffi

-

"On ne peut signer qu’avec le sang" Antoine de Saint-Exupéry

Siniscalchi C, Di Micco P, Tufano A, Peris ML, López-Miguel P, Alda-Lozano A, Llamas P, Barata DD, Jenab Y, Monreal M; RIETE Investigators.

Valeurs initiales d'hémoglobine et résultats cliniques dans la thromboembolie veineuse aiguë : informations tirées du registre RIETE

Am J Hematol. 2025 Aug;100(8):1444-1447. doi: 10.1002/ajh.27707. Epub 2025 May 13. PMID: 40357649https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.27707

Article libre d'accès

La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est un problème majeur de santé mondiale et une cause majeure de morbidité et de mortalité. Bien que l'anticoagulation réduise efficacement le risque de MTEV récurrente, elle est associée à un risque inhérent de saignement.

L'identification des caractéristiques des patients qui influencent ces risques est essentielle pour une gestion personnalisée. Les valeurs de base de l'hémoglobine (Hb) sont apparues comme un marqueur pronostique potentiel reflétant à la fois les comorbidités sous-jacentes et les altérations hémostatiques. Cependant, l'impact des valeurs d'Hb sur les complications thrombotiques et hémorragiques chez les patients anticoagulés à TV reste insuffisamment caractérisé.

Nous avons analysé les données de 111 646 patients atteints de TV aiguë inclus dans le registre RIETE, une grande cohorte prospective multinationale (identifiant ClinicalTrials.gov : NCT02832245) . Les patients ont été stratifiés en quintiles Hb : < 11,4, 11,4-12,6, 12,7-13,6 (référence), 13,7-14,7 et > 14,7 g/dL. Nous avons évalué les taux de 90 jours de TEV récurrente, de saignements majeurs, d'événements ischémiques artériels (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ischémique ou amputation des membres) et de mortalité toutes causes confondues.

Les modèles de régression logistique multivariable ont été ajustés en fonction des caractéristiques démographiques et cliniques. Cela comprend les facteurs de risque de MTEV , la présentation initiale de TV, les comorbidités, la fonction rénale, le nombre de leucocytes et de plaquettes, la stratégie anticoagulante et les médicaments concomitants.

Les patients ayant des valeurs d'Hb plus faibles étaient davantage susceptibles d'être des femmes (64 %), plus âgées et d'avoir un indice de masse corporelle inférieur, tandis que ceux du quintile d'Hb le plus élevé étaient principalement des hommes (81 %) et plus jeunes.

La présentation initiale de la MTEV variait, la présentation comme EP devenant plus fréquente avec l'augmentation des valeurs d'Hb, tandis que la TVP des membres supérieurs était plus répandue dans le groupe Hb le plus bas (< 11,4 g/dL).

Les comorbidités telles que le cancer actif, l'insuffisance cardiaque chronique, l'insuffisance rénale et l'accident vasculaire cérébral ischémique antérieur étaient plus fréquentes chez les patients ayant des valeurs d'Hb plus faibles que chez ceux ayant des valeurs plus élevées.

À l'inverse, l'ETV non provoqué était plus fréquent dans les quintiles Hb plus élevés.

Le risque d'événements indésirables a progressivement diminué avec l'augmentation des valeurs d'Hb.

Dans le quintile Hb le plus bas, les taux de MTEV récurrents à 90 jours, de saignements majeurs, d'événements ischémiques artériels et de mortalité toutes causes confondues étaient respectivement de 2,2 %, 4,1 %, 0,5 % et 16 %.

En revanche, les taux correspondants dans le quintile d'Hb le plus élevé étaient de 1,3 %, 0,9 %, 0,2 % et 3,2 % (tableau 1).

Les taux de saignement majeur et de mortalité étaient environ cinq fois plus élevés dans le quintile d'Hb le plus bas que dans le plus élevé, tandis que la récidive de l'EVT et les événements ischémiques artériels étaient presque deux fois plus fréquents.

Le principal rapport de récurrence entre les saignements et l'EVP était le plus élevé dans le quintile le plus bas (1,86) et le plus bas dans le quintile le plus élevé (0,49), ce qui indique que le risque de saignement l'emportait sur le risque thrombotique chez les patients anémiques, alors que la tendance opposée a été observée chez ceux avec des valeurs d'Hb élevées.

| < 11,4 | 11,4–12,6 | 12.7–13.6 | 13,7-14,7 | > 14,7 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Patients, N | 23 387 | 21 614 | 21 681 | 22 467 | 22 497 |

| TTE récurrent | 518 (2,2%)*** | 340 (1.6 %) | 304 (1.4 %) | 297 (1.3%) | 296 (1.3%) |

| TVP récurrente | 260 (1,1%)*** | 174 (0,8%) | 160 (0,7%) | 149 (0,7%) | 152 (0,7%) |

| PE récurrent | 258 (1.1%)*** | 166 (0.8%) | 144 (0,7%) | 148 (0,7%) | 144 (0,6%) |

| Saignement majeur | 965 (4,1 %)*** | 482 (2,2 %)*** | 336 (1,5 %) | 260 (1,2 %)*** | 202 (0,9%)*** |

| Gastro-intestinal | 403 (1.7%)*** | 146 (0,7 %)*** | 89 (0,4%) | 58 (0,3 %)** | 50 (0,2 %)*** |

| Hématome | 167 (0,7%)*** | 128 (0,6 %)** | 85 (0,4%) | 89 (0,4%) | 55 (0,2 %)** |

| Intracrânien | 94 (0,4%)* | 71 (0.3 %) | 62 (0.3%) | 53 (0,2%) | 37 (0,2%)** |

| Rétropéritonéal | 64 (0,3%)*** | 51 (0,2%)** | 24 (0,1%) | 18 (0,1%) | 22 (0.1%) |

| Autres sites | 237 (1,0 %)*** | 86 (0,4%) | 76 (0,4%) | 42 (0,2%)** | 38 (0,2 %) *** |

| Événements ischémiques artériels | 127 (0,5%)*** | 85 (0,4%)** | 51 (0,2%) | 50 (0,2%) | 47 (0,2 %) |

| Accident vasculaire cérébral ischémique | 82 (0,4%)*** | 53 (0,3%) | 35 (0,2%) | 34 (0,2 %) | 30 (0,1%) |

| Infarctus du myocarde | 33 (0.1%)** | 26 (0.1%)* | 11 (0,05%) | 11 (0,05%) | 13 (0.06%) |

| Amputation de la jambe | 12 (0,05%) | 7 (0,03%) | 5 (0,02%) | 5 (0,02%) | 4 (0,02%) |

| Toute cause de mort, | 3668 (16%)*** | 1687 (7,8%)*** | 1090 (5,0%) | 810 (3.6%)*** | 713 (3,2%)*** |

| Embolie pulmonaire | 289 (1,2%)*** | 173 (0,8%) | 142 (0,7%) | 114 (0,5%)* | 143 (0,6%) |

| PE initial fatal | 226 (1,0 %)*** | 135 (0,6%) | 116 (0,5%) | 95 (0,4%) | 116 (0,5%) |

| PE récurrent fatal | 63 (0,3%)*** | 38 (0,2%) | 26 (0.1%) | 19 (0.1%) | 27 (0.1%) |

| Saignement | 183 (0,8%)*** | 78 (0,4%) | 61 (0,3%) | 37 (0,2%)* | 33 (0,2 %)** |

- Remarque : différences entre les patients ayant des taux d'Hb de 12,7 à 13,6 g/dL (groupe de référence) par rapport à d'autres groupes.

- Abréviations : TVP, thrombose veineuse profonde ; Hb, hémoglobine ; PE, embolie pulmonaire ; TTE, thromboembolie veineuse.

- * p < 0,05

- ** p < 0,01.

- *** p < 0,001.

L'analyse multivariable a confirmé que les patients du quintile Hb le plus bas présentaient des risques significativement accrus de saignements majeurs (rapport de risque ajusté [aHR] : 1,73 ; IC à 95 % : 1,52–1,97), d'événements ischémiques artériels (aHR : 1,48 ; IC à 95 % : 1,06–2,07) et de mortalité toutes causes confondues (aHR : 1,51 ; IC à 95 % : 1,37–1,66) par rapport au groupe de référence, sans différences significatives dans la MTEV récurrente.

À l'inverse, les patients du quintile Hb le plus élevé présentaient un risque significativement plus faible de saignement majeur (AHR : 0,68 ; IC à 95 % : 0,57-0,81), sans différences significatives dans la récidive de la MTEV ou les événements ischémiques artériels.

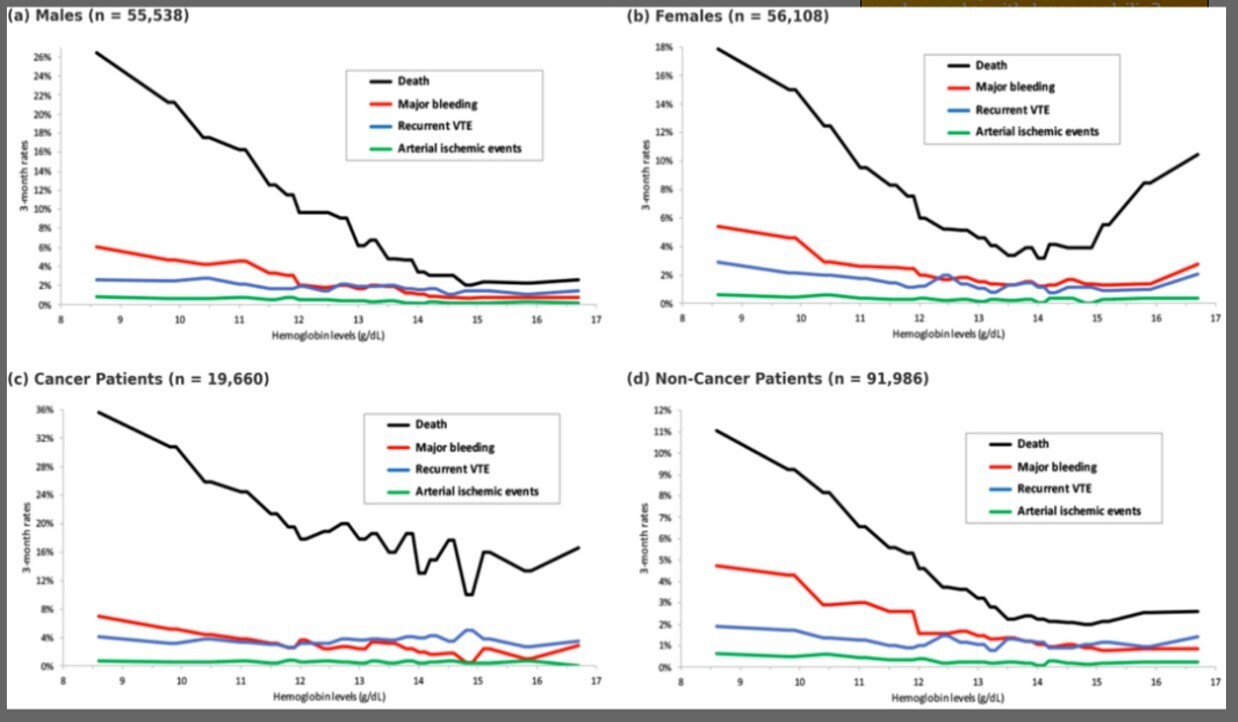

Les analyses de sous-groupes (multipanel-Figure 1a-d) ont révélé d'importantes tendances spécifiques au sexe et au cancer.

Chez les hommes, tous les résultats ont régulièrement diminué avec l'augmentation des niveaux d'Hb.

Chez les femmes, la mortalité a diminué au cours des quatre premiers quintiles d'Hb, mais s'est stabilisée au quintile d'Hb le plus élevé, ce qui suggère un nivellement plutôt qu'une véritable courbe en forme de U.

Nous n'avons pas observé d'interaction significative entre le sexe et les valeurs d'Hb dans les modèles multivariables, bien que la tendance visuelle justifie une enquête plus approfondie.

Chez les patients atteints d'un cancer actif, les taux de saignement et de mortalité étaient élevés dans tous les quintiles, la mortalité diminuant de 29 % à 15 % entre les groupes Hb les plus bas et les plus élevés. En revanche, chez les patients sans cancer, les risques de saignement, ischémiques et thrombotiques ont diminué selon un modèle plus linéaire.

(

(b) Résultats à quatre-vingt-dix jours selon les valeurs d'hémoglobine chez 56 108 patientes de sexe féminin atteintes de thromboembolie veineuse aiguë.

(c) Résultats à quatre-vingt-dix jours selon les valeurs d'hémoglobine chez 19 660 patients cancéreux atteints de thromboembolie veineuse aiguë.

(d) Résultats à quatre-vingt-dix jours selon les valeurs d'hémoglobine chez 91 986 patients non cancéreux atteints de thromboembolie veineuse aiguë

Bien que cette analyse n'ait pas inclus l'hématocrite, le volume corpusculaire moyen ou l'hémoglobine corpusculaire moyenne (MCH), de futures analyses RIETE sont prévues pour évaluer si ces paramètres hématologiques (en particulier le MCH, qui peut refléter l'érythropoïèse à restriction du fer ou l'anémie de maladie chronique) modulent le gradient de mortalité observé, en particulier dans la population cancéreuse.

Ces résultats ont plusieurs implications cliniques.

Premièrement, les valeurs de base de l'Hb fournissent des informations pronostiques indépendantes pour les résultats des saignements, thrombotiques, ischémiques et de mortalité chez les patients anticoagulés avec une MTEV.

Deuxièmement, l'équilibre changeant entre les saignements et les risques thrombotiques à travers le spectre de l'Hb suggère que les stratégies anticoagulantes peuvent avoir besoin d'être adaptées à l'Hb de base. Les patients anémiques peuvent bénéficier de stratégies de prévention des saignements, tandis que les patients présentant des valeurs élevées d'Hb peuvent nécessiter une surveillance étroite pour les complications thrombotiques.

Enfin, les lignes directrices actuelles fournissent des recommandations personnalisées pour les patients atteints de cancer, de thrombocytopénie ou d'insuffisance rénale, mais ne traitent pas encore des valeurs de Hb. Nos données suggèrent que Hb mérite une considération similaire.

En conclusion, les valeurs de base de Hb sont fortement associées aux résultats cliniques de 90 jours dans les MTEV aiguës.

Les patients ayant de faibles valeurs d'Hb supportent un fardeau disproportionné d'événements indésirables.

L'intégration des valeurs d'Hb dans les modèles de risque clinique et les futures lignes directrices peut aider à personnaliser l'anticoagulation et à améliorer les résultats dans cette grande population de patients.

SYNTHESE (NotebooKLM)

Cet article publié dans l'American Journal of Hematology en 2025, explore la corrélation entre les niveaux d'hémoglobine (Hb) initiaux et les résultats cliniques chez les patients atteints de thromboembolie veineuse (MTEV) aiguë. S'appuyant sur les données de l'étude multinationale RIETE, qui inclut plus de 111 000 patients, l'étude classe les participants en quintiles d'Hb pour évaluer les risques de récidive de MTEV, d'hémorragie majeure, d'événements ischémiques artériels et de mortalité toutes causes confondues sur 90 jours.

Les risques d'événements indésirables, y compris les saignements majeurs et la mortalité, sont significativement plus élevés chez les patients présentant les niveaux d'Hb les plus bas, tandis que les risques de thrombose deviennent plus importants avec des niveaux d'Hb plus élevés.

Ces conclusions soulignent l'importance de prendre en compte les valeurs d'hémoglobine pour personnaliser les stratégies anticoagulantes et améliorer les soins des patients atteints de MTEV.

Commentaire

En cas de MTEV, une numération formule est systématiquement réalisée avant ou au début de l'anticoagulation. Donc l'hémoglobine est présente chez tous les patients , à priori.

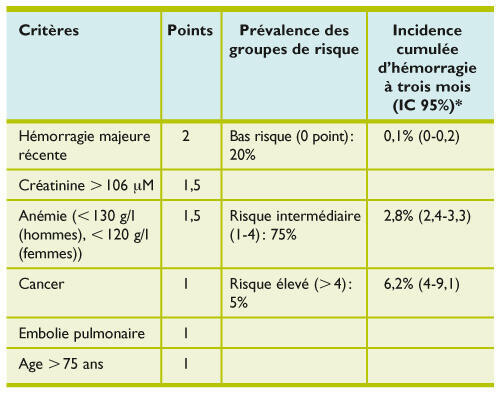

L'anémie est intégrée au score hémorragique de RIETE.

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2012/revue-medicale-suisse-327/evaluation-du-risque-hemorragique-en-cas-de-maladie-thromboembolique-veineuse-etat-des-lieux-en-2012

La nouveauté, c'est le risque thrombotique, donc le risque de récidive de la MTEV en cas d'hémoglobine augmentée ou diminuée, les courbes semblent superposables !

Il est urgent de développer en IA le risque prédictif de toute MTEV, risque hémorragique, risque de récidive.

L'hémoglobine fera partie de cet outil-IA et bien d'autres.

Dans la VRAIE VIE Nous disposons toujours du taux d'hémoglobine, alors soyons attentifs à l'hémoglobine.

Riete une fois de plus nous alerte, en plus sur un paramètre très simple, mais ce paramètre, à mon avis, ne peut être isolé de tous les autres.

A LIRE : HEMOGLOBINE : la MERVEILLEUSE MOLECULE dans le Dictionnaire du sang.

Jean François Schved

Copyright : Dr Jean Pierre Laroche / 2025