"Nous pensons que l'intelligence, c'est connaître les choses, mais l'essence de l'intelligence, c'est de voir l'avenir", Michio Kaku*ù

https://www.nature.com/articles/s41598-025-14893-1#citeas

L'embolie pulmonaire (EP) peut entraîner des séquelles à long terme, comme un syndrome post-EP, avec une dyspnée persistante et une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HPTEC).

Les outils de prédiction existants pour les complications post-EP sévères manquent de sensibilité et de spécificité.

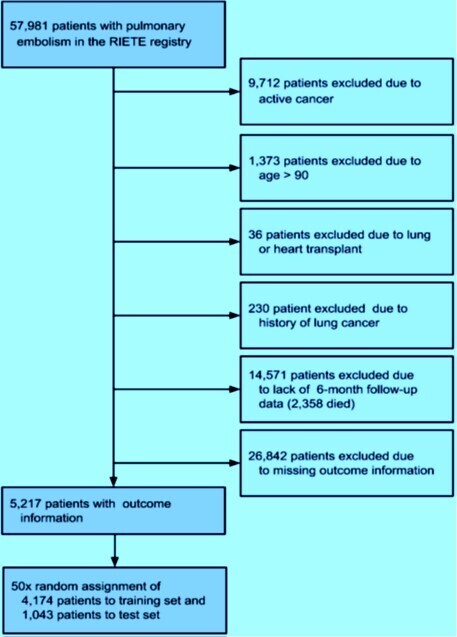

Cette étude visait à développer un modèle d'apprentissage automatique pour identifier les patients à risque de séquelles à long terme après une EP. À partir des données du registre RIETE, le plus grand registre international prospectif sur l'EP, nous avons développé des modèles d'apprentissage automatique supervisés pour identifier les patients présentant un risque accru d'HPTEC et de syndrome post-EP.

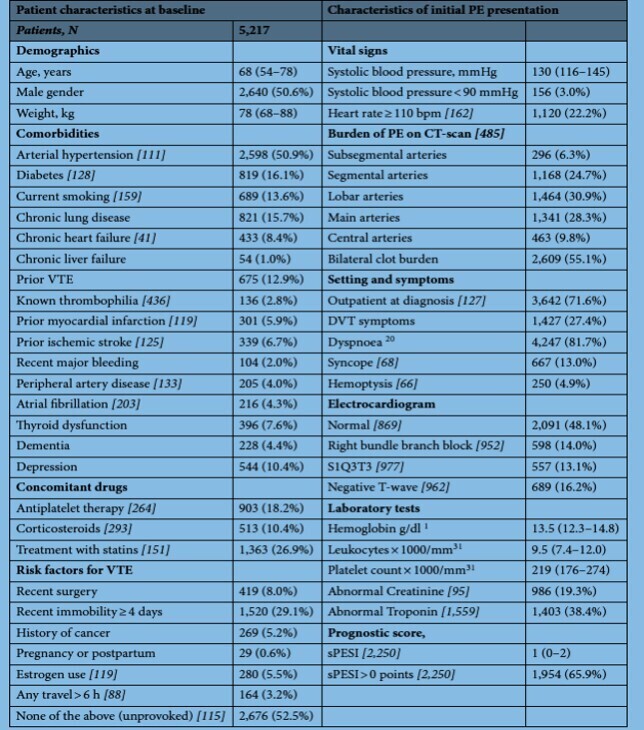

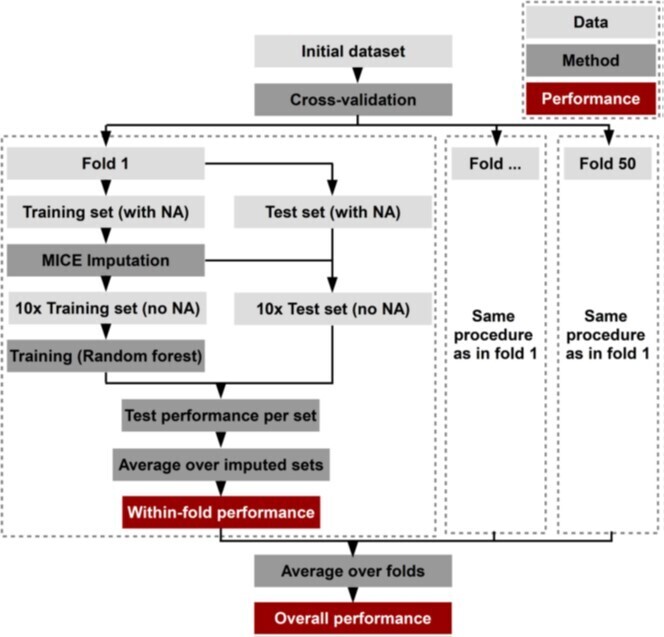

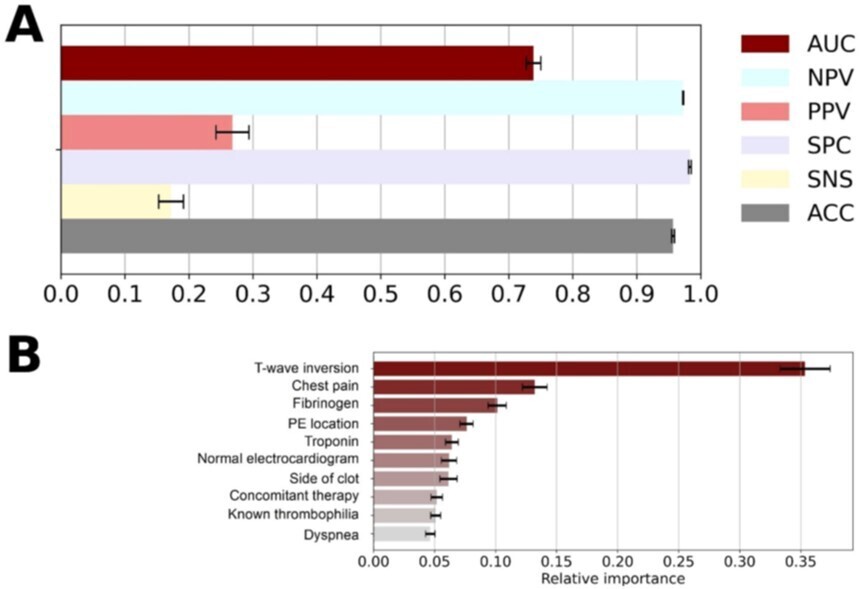

Notre approche impliquait le prétraitement des données, l'apprentissage du modèle par l'algorithme de la forêt aléatoire et sa validation par validation croisée Monte-Carlo. Les performances du modèle de prédiction de l'HPTEC ont été comparées à un score existant. Sur les 57 981 patients atteints d'EP inscrits au registre RIETE, 5 217 étaient éligibles. L'âge médian était de 68 ans, avec 50,6 % d'hommes. L'apprentissage automatique était basé sur 111 variables prédictives, avec 171 patients (3,3 %) développant une HPTEC. Le modèle HPTEC a démontré de bonnes performances avec une ASC de 0,74 (IC à 95 % : 0,73-0,75), surpassant significativement le score de prédiction de la HPTEC existante (0,57 ; 0,54-0,61). De plus, 1 310 patients (25,1 %) ont été définis comme présentant un syndrome post-EP six mois après l'EP index. Le modèle du syndrome post-EP a montré des performances moins bonnes avec une ASC de 0,62 (0,61-0,62). Les variables prédictives clés des deux modèles comprenaient la douleur thoracique à la présentation, la localisation de l'EP, la troponine, le côté du caillot et la dyspnée à la présentation. Les modèles d'apprentissage automatique sont prometteurs pour prédire la HPTEC, mais sont moins efficaces pour le syndrome post-EP. Des améliorations futures, notamment l'intégration des données d'imagerie, sont nécessaires pour améliorer les performances prédictives et l'utilité clinique.

Flux de travail d'apprentissage automatique. Le flux de travail d'apprentissage automatique comprend trois étapes principales : le pré‑traitement, l'entraînement du modèle et la validation du modèle. Les données ont été divisées en plis de validation croisée avant le pré‑traitement pli par pli, l'entraînement d'un classificateur de forêts aléatoires, l'évaluation des performances puis l'accumulation et la moyenne des résultats de performance.

Performances de l’apprentissage automatique pour l’HTP-TEC et importance relative des paramètres du modèle. (A) Indices de performance pour la prédiction de l’HTP-TEC. Les barres d’erreur indiquent les intervalles de confiance à 95%. (B) Importance relative des dix paramètres les plus prédictifs dans le modèle de prédiction de l’HTP-TEC. Abréviations : ACC, exactitude ; AUC, aire sous la courbe ; HTP-TEC, hypertension pulmonaire thrombo-embolique chronique ; NPV, valeur prédictive négative ; PPV, valeur prédictive positive ; SNS, sensibilité ; SPC, spécificité.

Cet article décrit l'utilisation de l'apprentissage automatique (machine learning) pour développer un modèle prédictif capable d'identifier les patients qui risquent de souffrir de complications à long terme après une embolie pulmonaire (EP). En analysant une quantité considérable de données cliniques, biologiques et d'imagerie disponibles au moment du diagnostic, le modèle calcule un score de risque pour chaque patient.

L'objectif est de fournir aux médecins un outil d'aide à la décision pour mieux cibler les patients nécessitant un suivi intensif et une prise en charge préventive. Ce faisant, l'incidence de conditions graves comme l'hypertension pulmonaire chronique ou le syndrome post-embolique devrait être réduite.

Analyse de l'approche

1. Problème clinique adressé

-

Le besoin : après une embolie pulmonaire aiguë, une minorité de patients développe des séquelles invalidantes, dont la plus redoutée est l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HTP-TEC). Le problème est qu'il est actuellement difficile de prédire qui développera ces complications.

-

L'insuffisance actuelle : les méthodes de stratification du risque se concentrent principalement sur celui de mortalité à court terme, et non sur les conséquences à long terme.

-

La conséquence : sans outil prédictif fiable, tous les patients sont suivis de manière plus ou moins standard, ce qui peut mener à un diagnostic tardif des complications chez les patients à risque élevé.

2. Approche méthodologique (Machine Learning)

-

Collecte de données : le modèle est "entraîné" sur une vaste base de données historiques de patients ayant eu une EP. Les données incluent typiquement :

-

Données démographiques : âge et sexe des patients.

-

Les comorbidités incluent typiquement des antécédents de cancer, d'insuffisance cardiaque, etc.

-

Signes vitaux à l'admission : fréquence cardiaque, pression artérielle et saturation en oxygène.

-

Résultats de laboratoire : D-dimères, troponine, BNP.

-

Données d'imagerie : sévérité de l'embolie sur le scanner, signes de dysfonction cardiaque à l'échographie.

-

-

Le "cerveau" du modèle : L'algorithme (par exemple, Random Forest, Gradient Boosting ou un réseau de neurones) apprend à identifier les combinaisons de variables qui sont le plus souvent associées à une évolution défavorable à long terme. Il ne se contente pas d'examiner un seul facteur, mais analyse également les interactions complexes entre des dizaines de facteurs.

-

Validation : la performance du modèle est testée sur un groupe de patients différent de celui utilisé pour l'entraînement afin de s'assurer qu'il est généralisable et précis.

3. Implications et potentiel

-

MLa médecine personnalisée représente un pas vers une prise en charge sur mesure.Au lieu d'un suivi unique pour tous, on peut proposer :

-

Un suivi simple est proposé pour les patients identifiés comme à faible risque.

-

Un suivi renforcé (consultations plus fréquentes, échographies cardiaques de contrôle) pour les patients à risque élevé.

-

-

Optimisation des ressources : concentrer les efforts et les examens coûteux sur les patients qui en ont le plus besoin.

-

Diagnostic précoce : En surveillant de près les patients à haut risque, les complications peuvent être détectées et traitées plus tôt, améliorant ainsi considérablement le pronostic.

4. Limites et défis

-

Qualité des données : le modèle est entièrement dépendant de la qualité et de l'exhaustivité des données sur lesquelles il a été entraîné. Des données manquantes ou erronées peuvent biaiser les prédictions.

-

L'effet "boîte noire" : certains modèles de machine learning sont si complexes qu'il est difficile de comprendre pourquoi ils ont classé un patient comme étant à risque élevé. Cela peut constituer un frein à l'adoption de ces modèles par les médecins, qui ont besoin de comprendre le raisonnement clinique.

-

Validation externe : un modèle développé dans un hôpital ou un pays spécifique doit être validé sur d'autres populations de patients pour prouver qu'il fonctionne partout.

RESUME GENERATIFCet articlz porte sur l'utilisation de l'apprentissage automatique pour identifier les patients à risque de complications à long terme après une embolie pulmonaire.

Approche de machine learning pour le risque de séquelles post-embolie pulmonaire

Cette étude explore l'utilisation de modèles de machine learning pour identifier les patients à risque de complications à long terme après une embolie pulmonaire (EP).

- Utilisation des données du registre RIETE, le plus grand registre international d'EP.

- Développement de modèles pour prédire le syndrome post-EP et l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (CTEPH).

- 5,217 patients inclus, avec un âge médian de 68 ans et 50,6 % d'hommes.

- 3,3 % des patients ont développé une CTEPH, tandis que 25,1 % ont présenté un syndrome post-EP après six mois.

Performance des modèles de prédiction

Les modèles de machine learning ont montré des performances variées dans la prédiction des complications post-EP.

- Modèle CTEPH : AUC de 0,74, précision de 96 %, mais sensibilité faible à 17 %.

- Modèle syndrome post-EP : AUC de 0,62, avec une sensibilité de 20 % et une valeur prédictive positive de 37 %.

- Les variables prédictives clés incluent la douleur thoracique, la localisation de l'EP, et les niveaux de troponine.

Comparaison avec les outils de prédiction existants

Le modèle de machine learning a surpassé les scores de prédiction existants pour la CTEPH.

- Score de Klok : AUC de 0,57, moins performant que le modèle de machine learning.

- Le modèle de machine learning a une spécificité élevée de 98 % et une valeur prédictive négative de 97 %.

Limites et perspectives d'amélioration

L'étude souligne les limites des modèles et la nécessité d'améliorations futures.

- Le manque de données d'imagerie et de variables clés a pu affecter la performance.

- La nature hétérogène du syndrome post-EP complique la modélisation prédictive.

- Suggestions pour intégrer des données d'imagerie et des marqueurs génétiques pour améliorer la précision.

Conclusion et implications cliniques

Les résultats mettent en lumière le potentiel des modèles de machine learning pour prédire la CTEPH, mais soulignent également la nécessité d'une définition plus précise du syndrome post-EP.

- Les modèles nécessitent un perfectionnement avant une application clinique.

- Importance d'améliorer la sensibilité des modèles pour éviter des diagnostics manqués de CTEPH.

Directives pour la recherche sur l'embolie pulmonaire

Les directives STROBE fournissent des recommandations pour le rapport des études d'observation en épidémiologie.

- Les directives ont été publiées dans le Lancet en 2007.

- Elles visent à améliorer la transparence et la qualité des rapports d'études.

- Elles sont essentielles pour la recherche en santé publique.

Développement d'éléments de données communs

La recherche sur l'embolie pulmonaire a bénéficié de l'élaboration d'éléments de données standardisés.

- Un article de 2021 dans le Journal of Thrombosis and Haemostasis discute de cette initiative.

- Ces éléments facilitent la collecte et l'analyse des données dans les études sur l'embolie pulmonaire.

Évaluation des séquelles après embolie pulmonaire

Une étude a révélé que la récupération échocardiographique incomplète à 6 mois prédit des séquelles à long terme.

- Cette analyse post-hoc du PEITHO a été publiée en 2019.

- Elle souligne l'importance du suivi à long terme des patients après une embolie pulmonaire.

Score de prédiction clinique pour l'hypertension pulmonaire

Un score de prédiction clinique a été développé pour évaluer le risque d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique.

- L'étude a été publiée dans le Journal of Thrombosis and Haemostasis en 2016.

- Ce score aide à identifier les patients à risque après une embolie pulmonaire aiguë.

Importance de la validation croisée

La validation croisée de Monte Carlo est une méthode utilisée pour évaluer la performance des modèles prédictifs.

- Xu et Liang ont discuté de cette méthode en 2001.

- Elle est cruciale pour garantir la robustesse des résultats des études.

Efficacité de LightGBM

LightGBM est un algorithme de boosting très efficace pour les arbres de décision.

- Il a été présenté par Ke et al. en 2017.

- Cet algorithme est particulièrement adapté pour traiter de grands ensembles de données.

Sélection de caractéristiques par information mutuelle

La sélection de caractéristiques établie sur des critères d'information mutuelle est essentielle pour améliorer les modèles prédictifs.

- Hanchuan et al. ont publié des résultats sur cette méthode en 2005.

- Elle permet de réduire la redondance et d'augmenter la pertinence des variables sélectionnées.

Importance de la permutation

L'importance de permutation est une mesure corrigée de l'importance des caractéristiques dans les modèles.

- Altmann et al. ont discuté de cette méthode en 2010.

- Elle est utilisée pour évaluer l'impact des variables sur les résultats des modèles.

Thérapies interventionnelles pour l'embolie pulmonaire

Les thérapies interventionnelles pour traiter l'embolie pulmonaire sont en constante évolution.

- Götzinger et al. ont publié une revue sur ce sujet en 2023.

- Ces traitements visent à améliorer les résultats cliniques des patients.

Réhabilitation pulmonaire après embolie

La réhabilitation pulmonaire est bénéfique pour les patients ayant des symptômes persistants après une embolie pulmonaire.

- Nopp et al. ont publié des résultats sur la réhabilitation ambulatoire en 2020.

- Cette approche améliore la qualité de vie des patients.

Syndrome post-embolie pulmonaire

Le syndrome post-embolie pulmonaire est un sujet de préoccupation croissante dans la gestion des patients.

- Boon et al. ont discuté des déterminants et de la gestion de ce syndrome en 2021.

- Il est crucial de surveiller les patients après une embolie pour prévenir les complications.

Limitations fonctionnelles après embolie

Les limitations fonctionnelles et d'exercice après une première embolie pulmonaire sont significatives.

- Kahn et al. ont rapporté des résultats de l'étude ELOPE en 2017.

- Ces limitations peuvent affecter la qualité de vie des patients.

Incidence de l'hypertension pulmonaire chronique

L'incidence de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique après une embolie pulmonaire est préoccupante.

- Pengo et al. ont rapporté des données sur cette incidence en 2004.

- La surveillance des patients après une embolie est essentielle pour détecter cette complication.

Facteurs de risque d'hypertension pulmonaire

Les facteurs de risque et les mécanismes de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique sont en cours d'étude.

- Lang et al. ont publié une revue sur ce sujet en 2013.

- Comprendre ces facteurs est crucial pour la prévention et le traitement.

Prévalence de l'hypertension pulmonaire chronique

La fréquence et les prédicteurs de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique après une embolie sont analysés.

- Fauché et al. ont rapporté des résultats des études PADIS en 2022.

- Ces données aident à identifier les patients à risque.

Exclusion non invasive de l'hypertension pulmonaire

Une étude a montré qu'il est possible d'exclure l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique de manière non invasive.

- Boon et al. ont présenté les résultats de l'étude InShape II en 2021.

- Cette approche pourrait améliorer le diagnostic précoce.

Prédiction de l'hypertension pulmonaire

La prédiction de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique peut être réalisée par une évaluation standardisée.

- Boon et al. ont publié des résultats sur l'évaluation par tomodensitométrie en 2022.

- Cela pourrait aider à identifier les patients à risque après une embolie.

Applications de l'apprentissage automatique

L'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux profonds sont appliqués dans le diagnostic des maladies thoraciques.

- Remy-Jardin et al. ont discuté de ces applications en 2020.

- Ces technologies peuvent améliorer la précision du diagnostic.

Diagnostic de l'hypertension pulmonaire chronique

Le diagnostic de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique après une embolie est un défi.

- Hobohm et al. ont rapporté des données d'une cohorte longitudinale en 2024.

- Une surveillance continue est nécessaire pour un diagnostic précoce.

Étude FOCUS sur l'hypertension pulmonaire

L'étude FOCUS a examiné l'hypertension pulmonaire chronique et l'impact après une embolie pulmonaire.

- Valerio et al. ont publié les résultats en 2022.

- Cette étude souligne l'importance du suivi des patients après une embolie.

SYNTHÈSE

Cet article scientifique présente une étude visant à développer des modèles d'apprentissage automatique pour identifier les patients à risque de conséquences à long terme après une embolie pulmonaire (EP), notamment l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HPTEC) et le syndrome post-EP. Grâce aux données du registre international prospectif RIETE, les chercheurs ont entraîné des modèles établis sur l'algorithme de forêt aléatoire. Les résultats indiquent que le modèle prédisant l'HPTEC a montré d'excellentes performances, surpassant un score de prédiction existant. En revanche, le modèle pour le syndrome post-EP a présenté une performance médiocre en raison de la complexité et de l'hétérogénéité de cette affection. L'étude conclut que les modèles pour l'HPTEC sont prometteurs mais nécessitent un perfectionnement futur, y compris l'intégration de données d'imagerie, pour une application clinique utile.

Commentaire

Une avancée supplémentaire dans la prédiction de l'HPTEC

Un outil très utile quand il sera accessible.

On assiste une fois de plus a l'entrelacement entre la clinique des humains et l'IA

Bravo à RIETE de mettre au service de l'IA les milliers de données sur la MTEV, seule RIETE peut ainsi nous apporter autant de datas.

L'IA a besoin de ces données sur la MTEV .

La médecine prédictive utilisant l'IA est sur les rails, ce qui permettra à la MTEV d'évoluer encore davantage et surtout de mieux traiter les patients. en anticipant...demain. - À LIRE EN urgence!

-

Copyright : Dr Jean-Pierre Laroche / 2025