"L'on dit souvent : « Donnons du temps au temps », mais on oublie toujours de demander : Y a-t-il du temps à donner." José Saramago

"Le bonheur, en partant, m'a dit qu'il reviendrait...

Que quand la colère hisserait le drapeau blanc, il comprendrait...

Le temps du pardon et du calme revenu, il saurait

Retrouver le chemin de la sérénité, de l'arc-en-ciel et de l'après...

Le bonheur, en partant, m'a promis de ne jamais m'abandonner

De ne pas oublier les doux moments partagés,

Et d'y écrire une suite en plusieurs volumes reliés,

Tous dédiés à la gloire du moment présent à respirer..."

Jacques Prévert

"La présence que chacun est, ou qu’il échoue à être, consiste à être à l’avant de soi. Exister, nous l’avons répété, c’est avoir sa tenue, c’est tenir l’être en avant de soi et en soi plus avant " Henri Maldiney

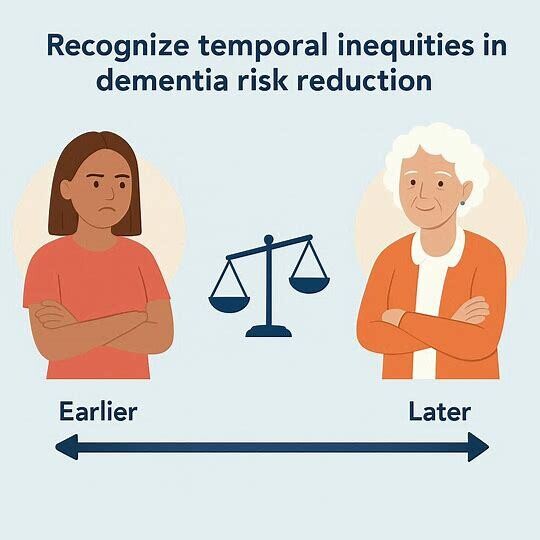

Prendre le temps de préserver sa santé cérébrale : reconnaître les inégalités temporelles dans la réduction des risques de démence

Article en libre accès

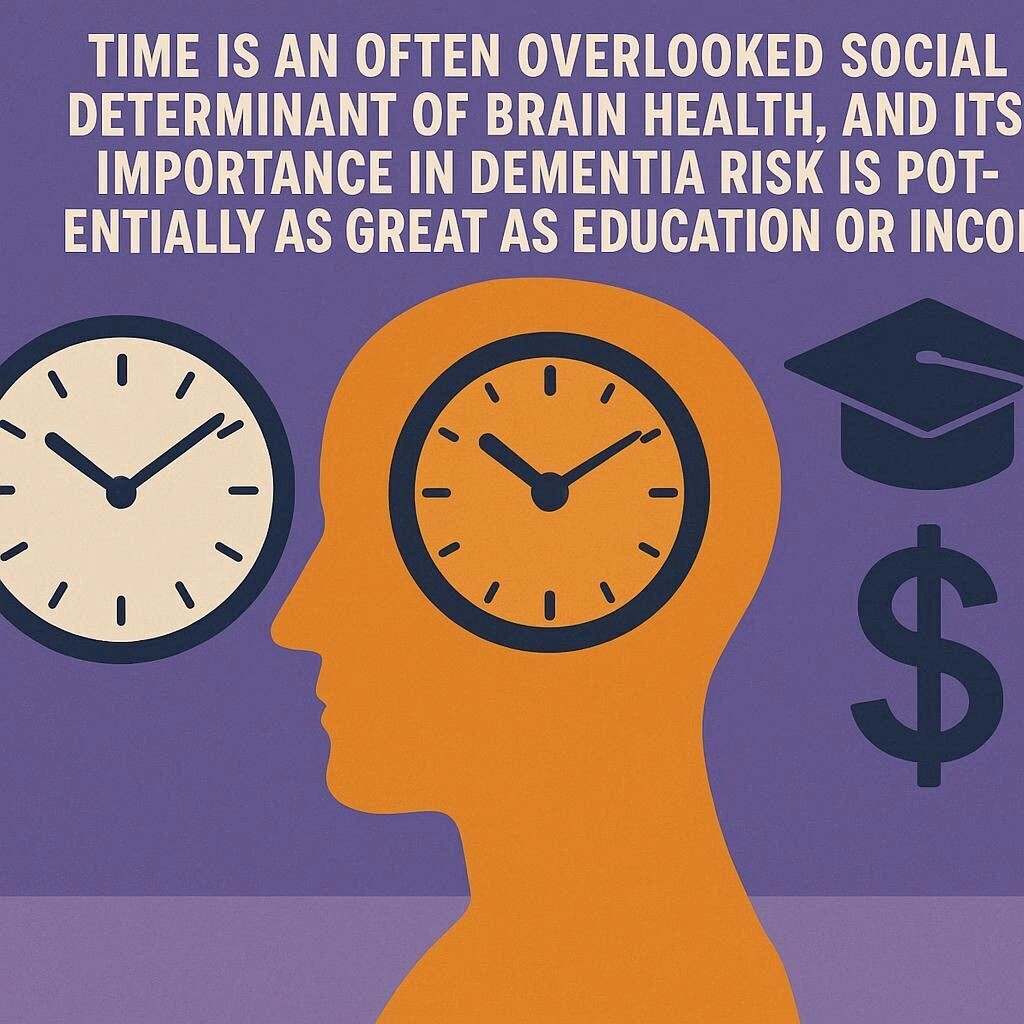

Le temps est un déterminant social de la santé cérébrale souvent négligé, et son importance dans le risque de démence est potentiellement aussi grande que celle du niveau d'éducation ou du revenu.

Dans les PRFI, le temps et le revenu sont étroitement liés ; un faible revenu accroît le coût de la vie quotidienne (par exemple, les longs trajets domicile-travail, les files d’attente pour les services et l’autonomie), tandis que la précarité temporelle limite les possibilités d’éducation, d’emploi stable et d’accès aux soins, ralentissant l’accumulation de richesse et renforçant les inégalités.

Dans de nombreux PRFI, les inégalités temporelles liées au genre sont exacerbées, les femmes consacrant un temps disproportionné aux tâches domestiques et aux soins non rémunérés, souvent en parallèle d’un travail informel ou mal rémunéré. Les personnes âgées, en particulier en milieu rural, continuent fréquemment d’exercer un travail manuel ou de subsistance et assument des obligations familiales, ce qui leur laisse moins de temps pour des activités sociales structurées ou stimulantes sur le plan cognitif. La scolarité écourtée, l'entrée précoce dans le secteur informel et le passage à un âge avancé sans pension ni protection sociale révèlent une autre forme d'inégalités temporelles tout au long de la vie.

En milieu urbain, les contraintes temporelles s'accentuent : transports en commun encombrés, longs trajets domicile-travail et promiscuité dans les logements. La fracture numérique supprime les solutions permettant de gagner du temps et impose des rencontres physiques, qui consomment un temps précieux. La recherche sur l'emploi du temps est encore peu développée dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Étant donné que les inégalités temporelles s'entrecroisent avec les déterminants structurels et sociaux de la santé cérébrale dans ces pays, il est urgent d'identifier et de mesurer la précarité temporelle afin de contribuer à une réduction équitable des risques de démence.

Conclusions

Résumé génératif

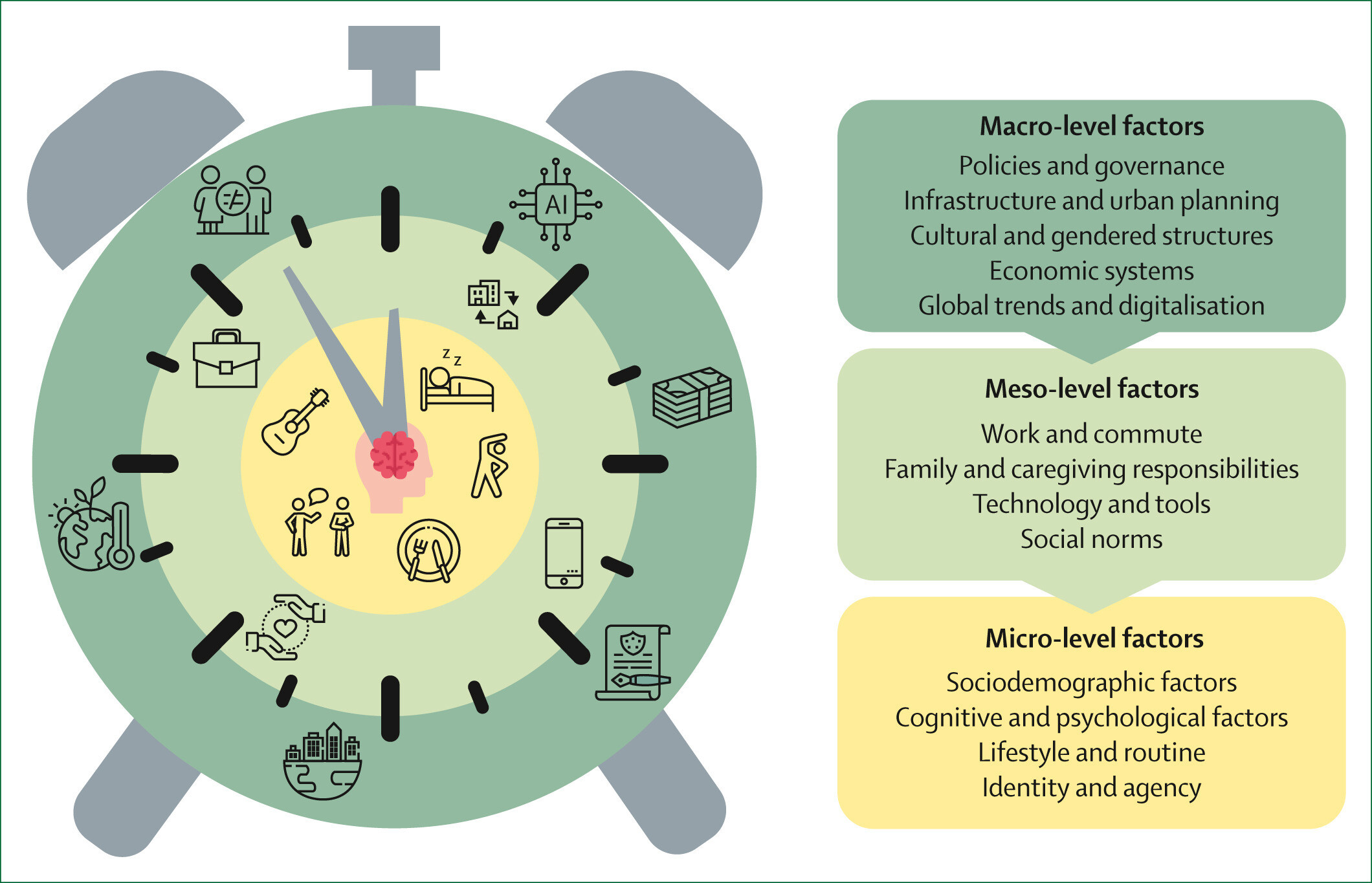

Cet article explore l'importance du temps en tant que déterminant social de la santé cérébrale et souligne les inégalités temporelles dans la réduction du risque de démence.

Iniquité temporelle et santé cérébrale

- Le temps est un déterminant social souvent négligé, tout aussi crucial que l'éducation ou le revenu pour la santé cérébrale.

- * L'iniquité temporelle désigne la distribution inégale du temps discrétionnaire, affectant particulièrement les populations défavorisées.

- La pauvreté temporelle, une manifestation mesurable de cette iniquité, limite le temps disponible pour des activités bénéfiques pour la santé cérébrale, comme le repos, l'exercice et l'engagement social.

- *Les facteurs de risque modifiables pour la démence, tels que le sommeil et l'activité physique, nécessitent un investissement en temps, ce qui est souvent entravé par des conditions structurelles.

Impact des conditions temporelles sur les Comportements de santé

- Les recommandations de santé soulignent la nécessité de temps suffisant pour le sommeil (7-9 heures), l'activité physique (150-300 minutes par semaine), et des repas de qualité (20-30 minutes par repas).

- * Les personnes à faible revenu, souvent soumises à des horaires de travail irréguliers et à des responsabilités de soins, souffrent d'un manque de temps pour ces activités essentielles.

- * Les études montrent que même de courtes périodes d'activité physique peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé cérébrale, mais la fragmentation du temps complique leur mise en œuvre.

Engagement social et loisirs

- L'engagement social est lié à une meilleure cognition, mais les interactions en personne diminuent avec l'augmentation du temps passé devant les écrans.

- * Le temps de loisir doit être équilibré; trop peu de temps libre est associé à un stress accru, tandis qu'un excès peut mener à un sentiment d'inefficacité.

- *Les activités de loisir cognitives, comme les jeux ou l'apprentissage de nouvelles compétences, sont bénéfiques pour la santé cérébrale, mais les personnes en situation de pauvreté temporelle ont souvent moins d'opportunités pour ces activités.

Variabilité des besoins temporels

- Les besoins en temps pour adopter des comportements sains varient en fonction de l'âge, du sexe et des conditions socio-économiques.

- * Les femmes, en particulier celles qui jonglent entre travail rémunéré et soins non rémunérés, font face à des demandes temporelles accrues, affectant leur santé.

- * Les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI) sont particulièrement touchés par l'iniquité temporelle, qui est exacerbée par des structures socio-économiques et politiques.

Technologie et temps numérique

- * La quantification de soi à travers des dispositifs numériques peut encourager des changements de mode de vie, mais elle peut également engendrer de l'anxiété et une surveillance excessive.

- * Les technologies doivent être utilisées de manière à soutenir la santé cérébrale sans intensifier les pressions temporelles.

Justice temporelle et recommandations politiques

- Des politiques visant à réduire la pauvreté temporelle, comme des horaires de travail flexibles et des systèmes de garde d'enfants abordables, sont essentielles pour améliorer la santé cérébrale.

- * La conception urbaine, comme les quartiers de 20 minutes, peut réduire les contraintes temporelles en rapprochant les services essentiels.

- * La reconnaissance de l'iniquité temporelle doit être intégrée dans les stratégies de santé publique pour promouvoir un accès équitable à des temps de repos et de soins.

Directions de recherche futures

- * Il est crucial de développer des outils d'évaluation du temps qui tiennent compte de la qualité et de la structure des routines quotidiennes.

- * Les études devraient relier les données sur l'utilisation du temps aux résultats cognitifs pour identifier les groupes les plus touchés par la pauvreté temporelle.

- * L'exploration des temporalités culturelles et indigènes pourrait offrir des perspectives sur la santé cérébrale et la souveraineté temporelle.

- * Les interventions doivent être adaptées aux réalités temporelles des différents groupes pour être efficaces.

En conclusion, le temps est un déterminant social actif de la santé cérébrale, et il est essentiel de reconnaître et d'aborder les inégalités temporelles pour réduire le risque de démence.

SYNTHÈSE / NOTEBOOK KLM

L'article présente une perspective personnelle soutenant que le temps est un déterminant social de la santé cérébrale, souvent négligé et potentiellement aussi crucial que l'éducation ou le revenu pour réduire le risque de démence. Les auteurs introduisent le concept d'iniquité temporelle, définie comme la répartition inégale du temps discrétionnaire due à des conditions structurelles. En outre, ils soulignent que le manque de temps (pauvreté temporelle) entrave l'adoption de comportements sains recommandés (comme le sommeil adéquat, l'activité physique et l'engagement social). Le texte examine comment l'iniquité temporelle, exacerbée par les cultures axées sur la productivité et les exigences numériques, se manifeste dans divers domaines de la vie et affecte de manière disproportionnée les populations structurellement défavorisées. Enfin, les auteurs appellent à la justice temporelle et proposent des orientations de recherche et des politiques visant à reconnaître le temps comme une ressource essentielle pour la réduction équitable du risque de démence.

Commentaire

"Donner du temps au temps" ; difficile dans la situation actuelle de la planète. La vitesse est souvent irraisonnée. emportant tout sur son passage, y compris notre bien-être cérébral. Prendre son temps devient presque impossible, entrainant la pauvreté temporelle et l'iniquité temporelle. Quid de la justice temporelle évoquée dans cet article ? Elle diminuerait le risque de démence. C'est tout à fait possible. Nous sommes toutes et tous en manque de temps et la démence gagne ainsi. Le temps, comme cité, est un déterminant social actif de la santé cérébrale. Peut-on "prescrire le temps" ? On peut prescrire l'activité physique qui est un composant du temps, se donner le temps d'un sport. L'iniquité temporelle touche les pays en difficulté : guerre, instabilité politique, changement climatique, pollution, autant de déterminants sociaux des démences. Il faut préserver différents temps comme le sommeil, le repos,les activités physiques, la méditation, la lecture, mais en avons-nous encore le temps? Oui, si on veut préserver sa santé, notamment cérébrale. Tous les déterminants sociaux de la santé sont souvent péjoratifs si on n'en tient pas compte. Le temps "rapide, escamoté" est un facteur délétère. Aujourd'hui on court "après le temps"… alors que l'on devrait prendre le temps de vivre pour soi-même. et pour les autres, mais le "soi-même" doit rester un moment privilégié. Le yoga, la méditation, les activités physiques , la lecture, la musuque classique,etc., sont tous bénéfiques pour nos neurones.

À ces 12 déterminants sociaux de la santé :

- le niveau de revenu et le statut social ;

- les réseaux de soutien social ;

- l'éducation et l'alphabétisme ;

- l'emploi et les conditions de travail ;

- les environnements sociaux ;

- les environnements physiques ;

- les habitudes de santé et la capacité d'adaptation personnelles ;

- le développement de la petite enfance ;

- le patrimoine biologique et génétique ;

- les services de santé ;

- le genre humain ;

- la culture

Il est nécessaire d'ajouter le manque de temps en général et pour soi-même. ++++

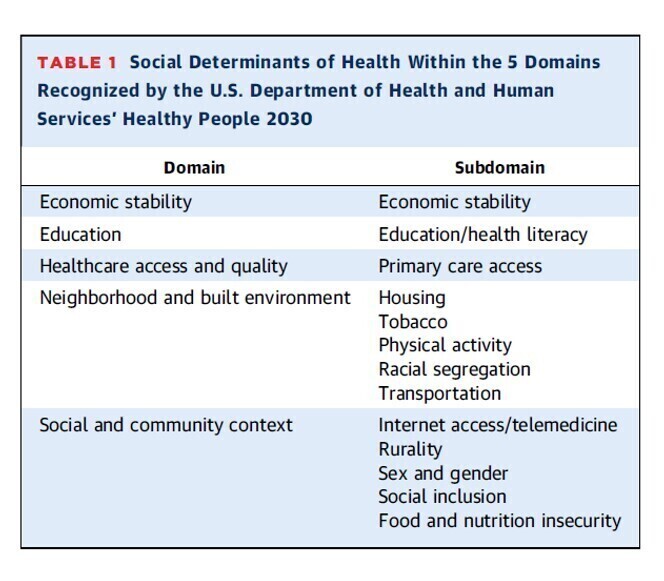

Déterminants sociaux de la santé dans les 5 domaines reconnus par Healthy People 2030 du département américain de la Santé et des Services sociaux

À LIRE

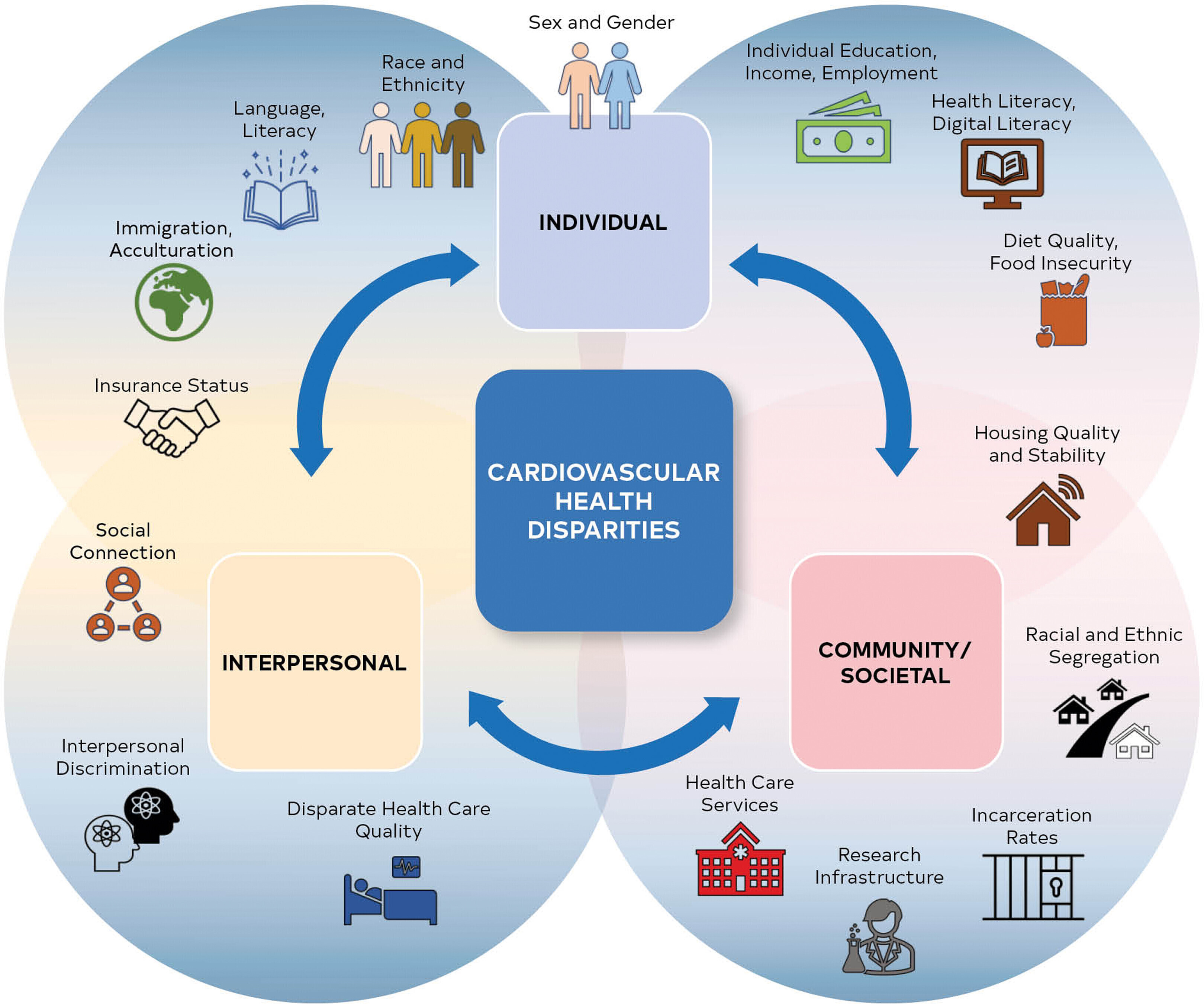

CARDIOLOGIE : LES DÉTERMINANTS SOCIAUX

https://medvasc.info/archives-blog/cardiologie-les-d%C3%A9terminants-sociaux

Donner du temps pour les autres mais aussi pour soi.

Vivre le temps

- Par Pascale Binant, François Bridier et Laurent Renard

https://shs.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2001-1-page-6?lang=fr

Temporalité et construction de soi

- Par Pascale Binant, François Bridier et Laurent Renard

Copyright : Dr Jean-Pierre Laroche/2025