-

“L'avenir a le don d'arriver sans prévenir.” George F. Will

“La réflexion personnelle est l’école de la sagesse.” Baltasar Gracian

Revue de presse, European Heart Journal - Méthodes et pratiques d'imagerie , 2025 ; qyaf108, https://doi.org/10.1093/ehjimp/qyaf108

https://academic.oup.com/ehjimp/advance-article/doi/10.1093/ehjimp/qyaf108/8233988?login=false

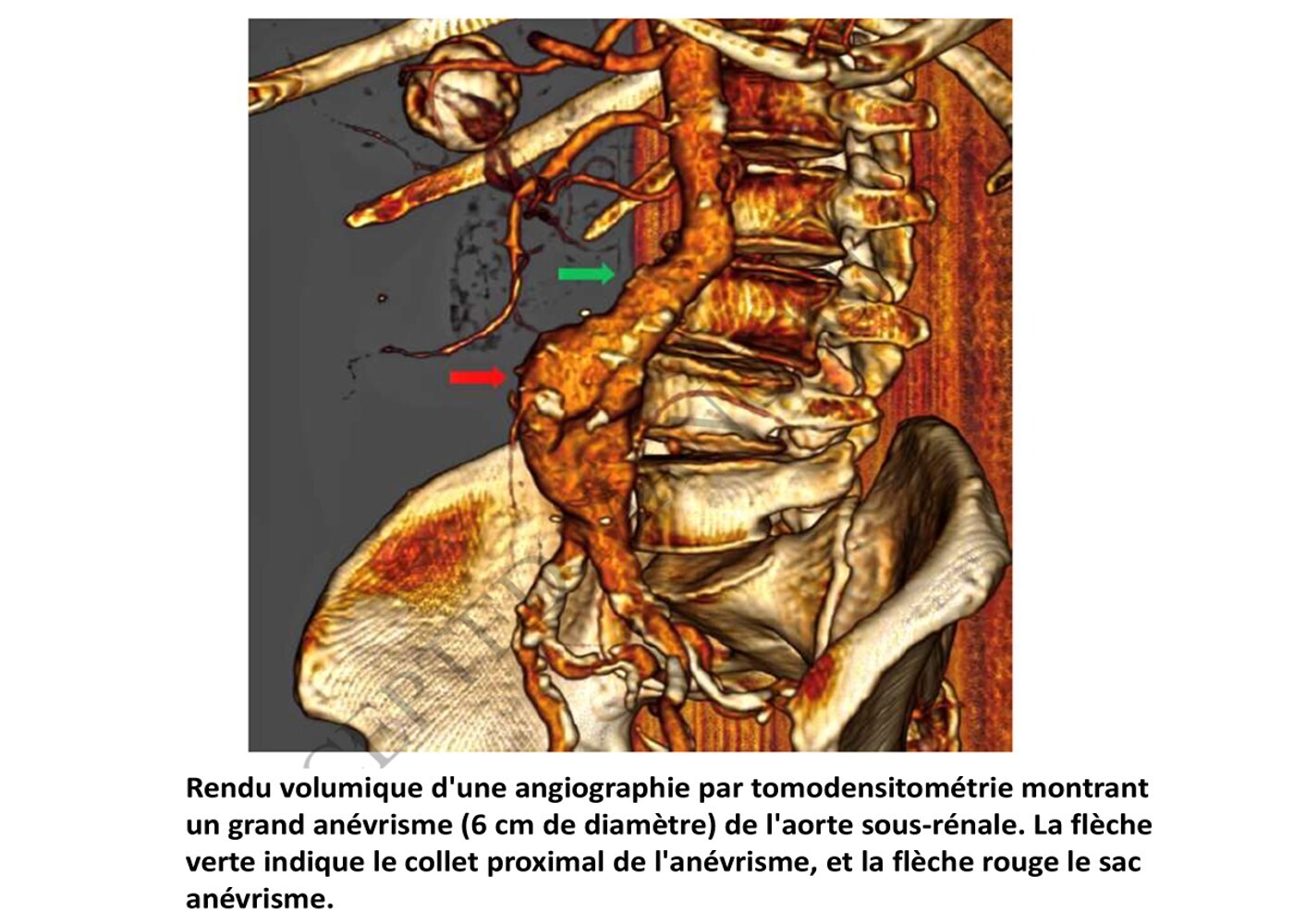

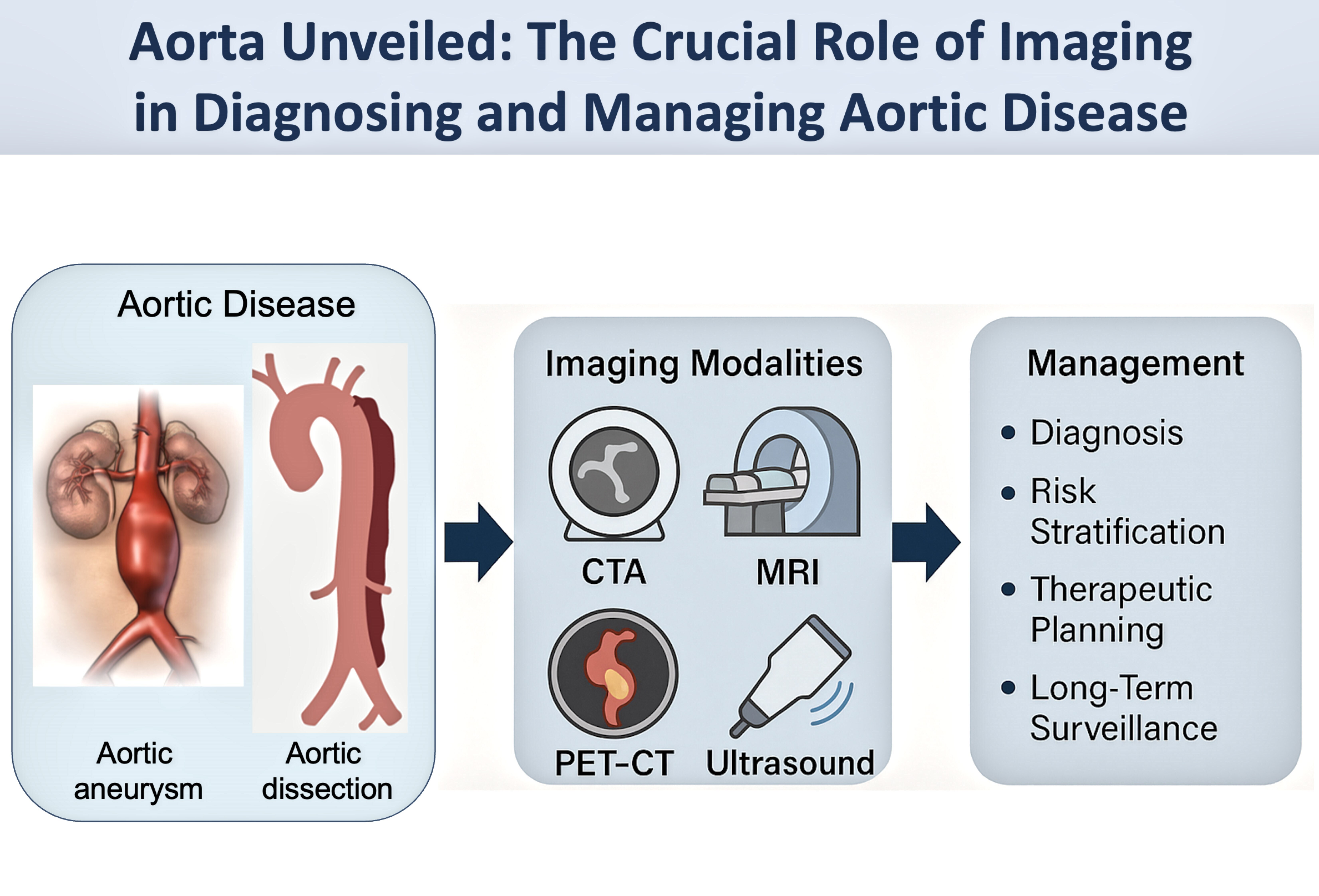

Les maladies aortiques, notamment les pathologies anévrismales et occlusives de l'aorte thoracique et abdominale, représentent une source importante de morbidité et de mortalité cardiovasculaires. Cette revue narrative explore le rôle des modalités d'imagerie modernes et émergentes dans la prise en charge des maladies aortiques et souligne le rôle essentiel de l'angioscanner, de l'IRM et de l'échographie endoscopique. L'angioscanner (angiographie par tomodensitométrie) reste la pierre angulaire de l'évaluation des anévrismes, des dissections et des lésions traumatiques, offrant une haute résolution spatiale, une acquisition rapide et une évaluation anatomique détaillée. L'imagerie par résonance magnétique (IRM), notamment avec des séquences avancées comme le flux 4D, permet une évaluation multiparamétrique complète sans exposition aux radiations, ce qui la rend idéale pour les patients plus jeunes et ceux nécessitant des examens d'imagerie répétés. La tomographie par émission de positons (TEP), notamment lorsqu'elle est associée à l'angioscanner ou à l'IRM, permet la caractérisation métabolique de l'inflammation et de l'infection des parois aortiques. L'échographie, et plus particulièrement l'échographie avec injection de produit de contraste (CEUS), reste indispensable au dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) et à la surveillance post-réparation endovasculaire d'un anévrisme de l'aorte (EVAR), notamment chez les patients atteints d'insuffisance rénale. Les technologies émergentes, notamment l'imagerie hybride, la radiomique et l'intelligence artificielle (IA), révolutionnent le diagnostic aortique. Ces innovations améliorent la détection de caractéristiques d'imagerie subtiles, automatisent les mesures et pourraient permettre de prédire la progression de la maladie ou ses complications.

Résumé génératif

Ce document traite du rôle crucial de l'imagerie dans le diagnostic et la gestion des maladies aortiques.

Rôle important de l'imagerie dans les maladies aortiques

L'imagerie moderne est essentielle pour le diagnostic et la gestion des maladies aortiques, réduisant la morbidité et la mortalité cardiovasculaires. - Les maladies aortiques incluent les anévrismes et les dissections, nécessitant un diagnostic rapide. - L'imagerie joue un rôle clé à chaque étape, de la détection initiale à la surveillance à long terme. - Les modalités d'imagerie modernes comme la CTA, l'IRM et l'échographie sont mises en avant.

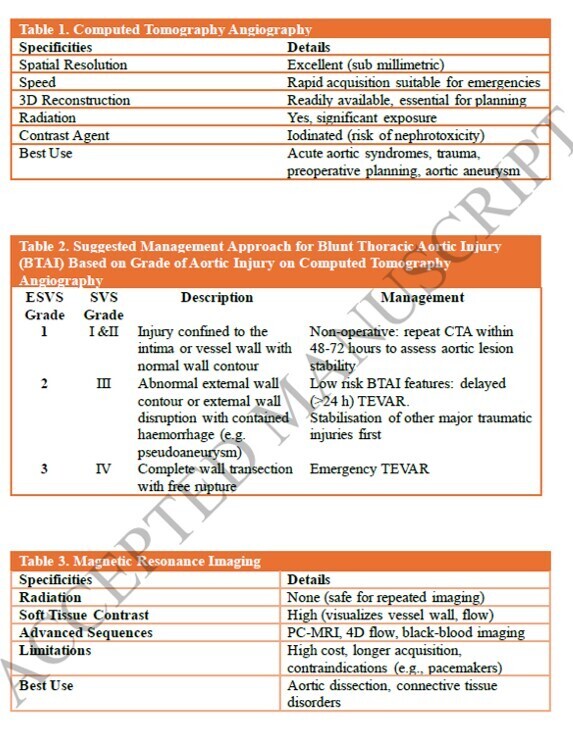

Imagerie par tomodensitométrie (CTA)

La CTA est la méthode d'imagerie de référence pour évaluer les maladies aortiques. - Offre une excellente résolution spatiale et un détail anatomique crucial pour le diagnostic. - Utilisée pour évaluer les anévrismes, les dissections et les traumatismes aortiques. - La surveillance post-interventionnelle est essentielle, avec des recommandations pour des examens réguliers.

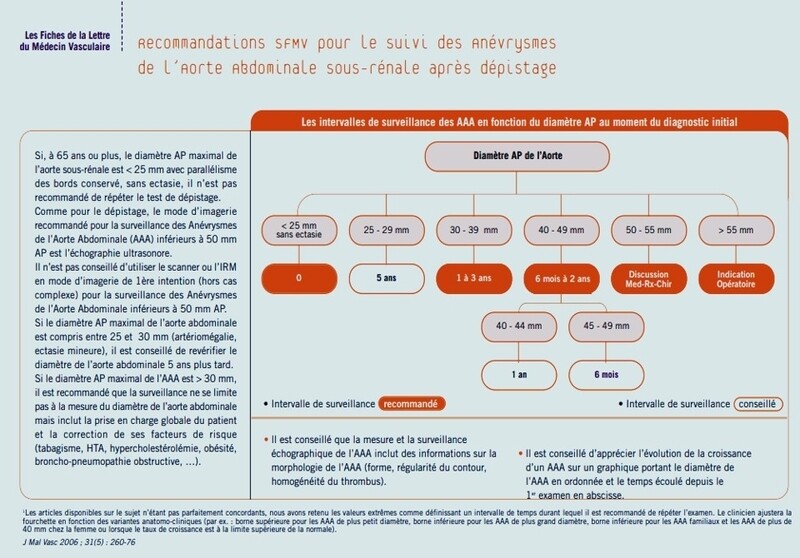

Surveillance des anévrismes aortiques

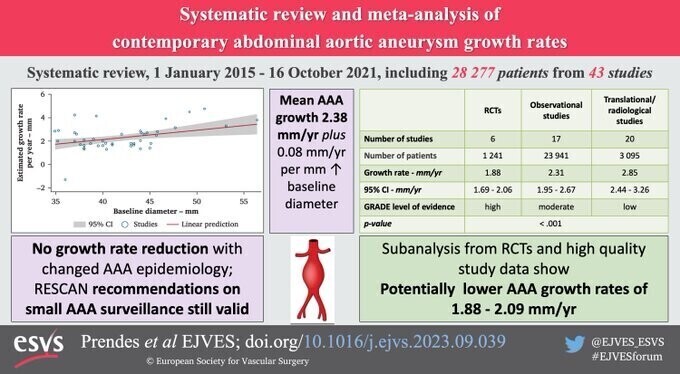

La détection précoce et le suivi des anévrismes aortiques sont vitaux pour prévenir les ruptures. - Un anévrisme abdominal est défini par un diamètre supérieur à 3,0 cm ou une augmentation de plus de 50 %. - Les programmes de dépistage en Europe montrent une prévalence d'AAA inférieure à 1 %, tandis qu'aux États-Unis, elle dépasse 5 %. - La CTA permet une évaluation précise de la morphologie des anévrismes et des complications potentielles.

Imagerie des dissections aortiques

La CTA est essentielle pour le diagnostic rapide des dissections aortiques. - La couverture complète de l'aorte est nécessaire pour évaluer l'étendue de la dissection. - La sensibilité et la spécificité de la CTA approchent 100 % pour les syndromes aortiques aigus. - Les signes critiques incluent l'hématome intramural et la détection de la membrane intimal.

Innovations technologiques en Imagerie Aortique

Les avancées technologiques améliorent les capacités de la CTA dans l'imagerie aortique. - Les scanners MDCT modernes permettent une acquisition plus rapide et une réduction des artefacts de mouvement. - La tomodensitométrie à double énergie (DECT) aide à différencier les matériaux et à réduire les doses de contraste. - L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans l'imagerie aortique promet d'améliorer l'efficacité et la précision.

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

L'IRM est une alternative robuste à la CTA, surtout pour les jeunes patients. - Elle n'expose pas les patients aux radiations et offre un contraste tissulaire supérieur. - Les techniques avancées comme l'IRM 4D permettent d'évaluer les flux sanguins et les risques d'anévrismes. - L'IRM est particulièrement utile pour le suivi des patients atteints de troubles du tissu conjonctif.

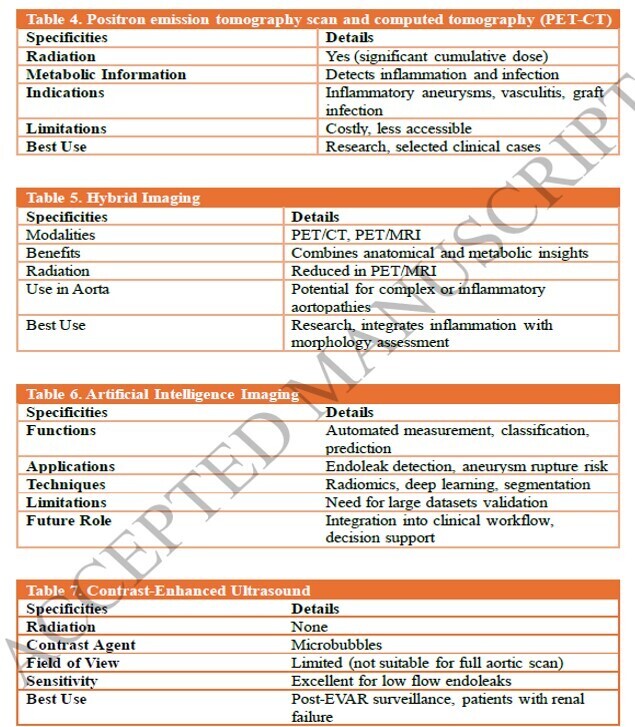

Imagerie par émission de positons (PET-CT)

Le PET-CT fournit des informations métaboliques et anatomiques sur les maladies aortiques. - Le FDG est le traceur le plus utilisé, corrélant l'augmentation de l'absorption avec l'inflammation active. - Le PET-CT est prometteur pour les maladies inflammatoires aortiques et les infections des greffons vasculaires. - Bien que coûteux, il reste un outil précieux dans des cas sélectionnés.

Hybridation et intelligence artificielle en imagerie

Les modalités d'imagerie hybrides combinent des informations anatomiques et métaboliques. - Le PET/MRI offre un contraste tissulaire supérieur et une meilleure détection de l'inflammation. - L'IA améliore l'automatisation des tâches d'imagerie, augmentant la précision et réduisant la variabilité interobservateur. - Les modèles d'apprentissage automatique explorent la stratification des risques pour la croissance des anévrismes.

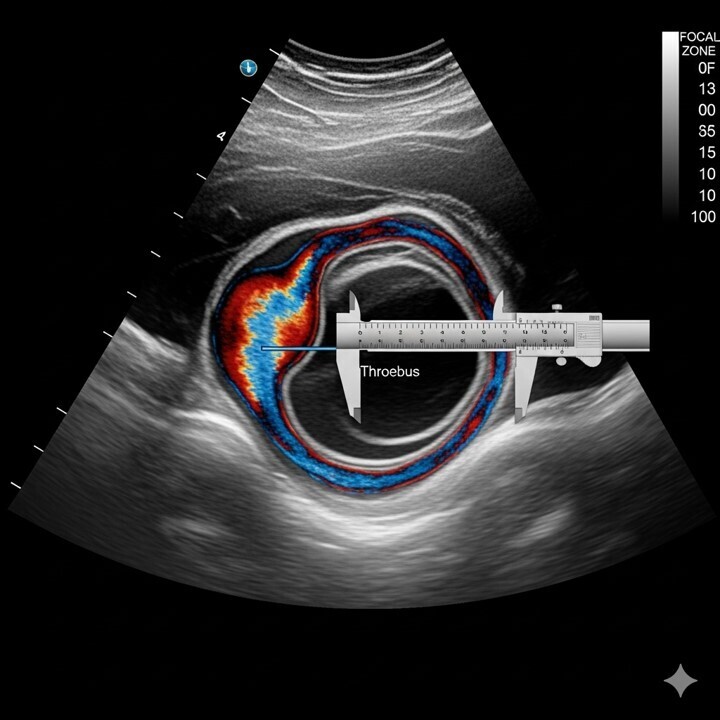

Échographie et échographie contraste

L'échographie est essentielle pour le diagnostic et la surveillance des AAA. - Elle est non invasive, largement disponible et sans radiations ionisantes. - L'échographie de contraste (CEUS) améliore la détection des endofuits, surtout chez les patients à risque. - Les avancées récentes étendent l'utilisation de CEUS à l'évaluation de la perméabilité des greffons et des syndromes inflammatoires aortiques.

Conclusion sur l'imagerie aortique

L'imagerie moderne est cruciale pour la gestion efficace des maladies aortiques. - Elle guide chaque étape du processus clinique, de la détection au suivi. - Les avancées en hybridation et en IA offrent des perspectives prometteuses pour une gestion personnalisée. - L'intégration de ces technologies améliorera la précision diagnostique et les résultats des patients.

Rôle de l'IRM dans les maladies aortiques

L'IRM à flux 4D joue un rôle crucial dans l'évaluation des maladies aortiques, notamment en fournissant des informations sur le stress de cisaillement mural.

- L'IRM permet une évaluation détaillée des maladies aortiques, y compris les dissections et les anévrismes.

- Les études montrent que l'IRM peut détecter des caractéristiques hémodynamiques importantes dans les dissections aortiques chroniques.

- L'IRM est sans radiation, ce qui la rend sûre pour des imageries répétées.

Approche de gestion des blessures aortiques thoraciques

UUne approche de gestion est suggérée en fonction du grade de la blessure aortique observée sur l'angiographie par tomodensitométrie.

- Grade I & II : Non opératoire, avec un suivi par CTA dans les 48-72 heures.

- Grade III : TEVAR différé si les caractéristiques de BTAI sont à faible risque, avec stabilisation des autres blessures majeures.

- Grade IV : TEVAR d'urgence est nécessaire en cas de transection complète de la paroi.

Imagerie par tomographie par émission de positons

L'imagerie PET/CT et PET/MRI offre des informations anatomiques et métaboliques sur les pathologies aortiques.

- Le PET/CT détecte l'inflammation et l'infection, mais expose à une radiation significative.

- Le PET/MRI réduit l'exposition aux radiations eest prometteur pour les aortopathies complexes ou inflammatoires.

- Ces modalités sont principalement utilisées dans la recherche et l'évaluation des maladies vasculaires.

Intelligence artificielle en imagerie cardiovasculaire

L'intelligence artificielle (IA) transforme l'imagerie cardiovasculaire en améliorant la précision et l'efficacité des diagnostics.

- L'IA permet des mesures automatisées, la classification et la prédiction des risques d'anévrismes.

- Les techniques incluent la radiomique, l'apprentissage profond et la segmentation.

- L'intégration de l'IA dans le flux de travail clinique est envisagée pour le soutien à la décision.

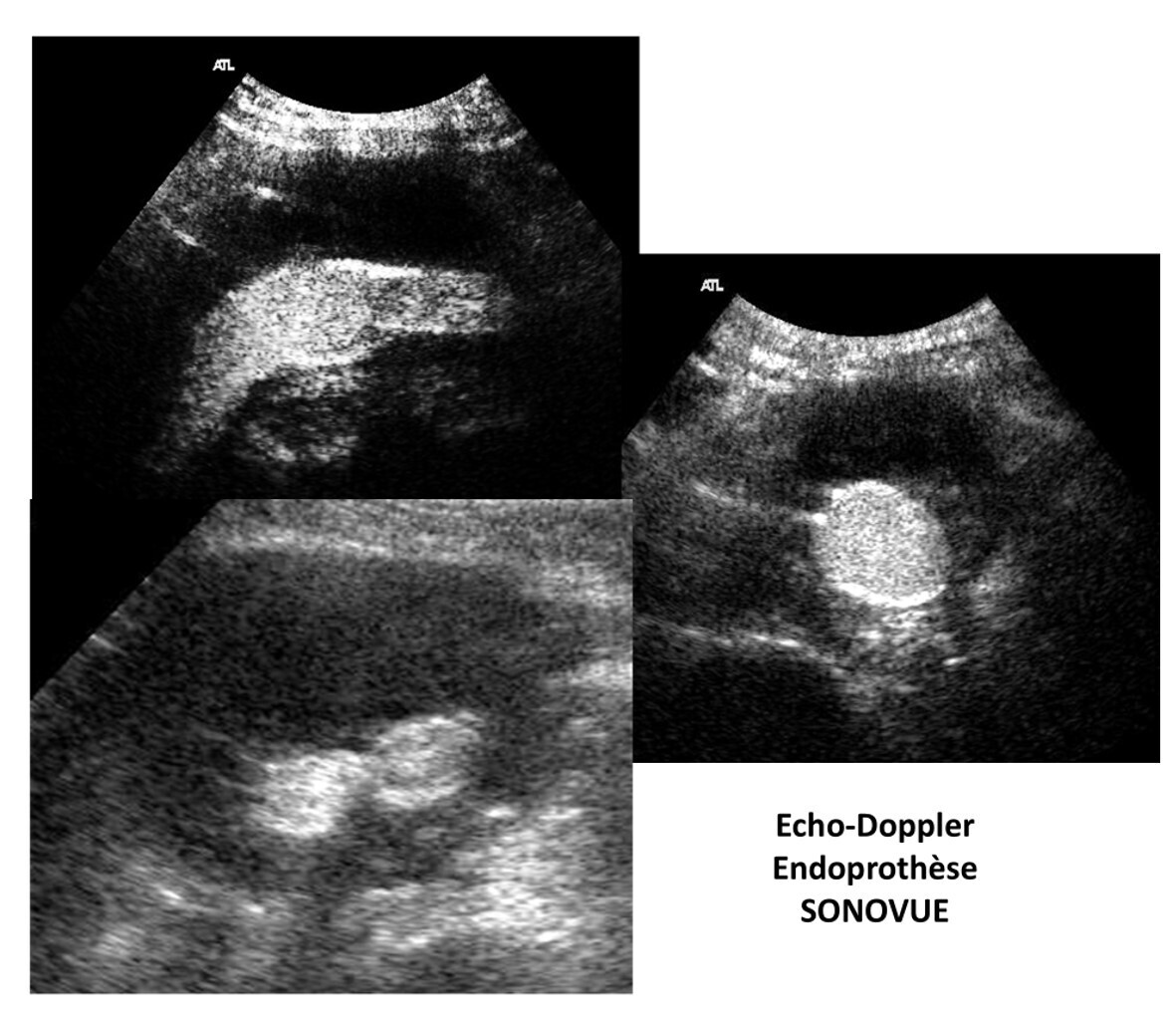

Échographie contrastée dans l'évaluation aortique

L'échographie contrastée est une méthode utile pour surveiller les patients après une réparation endovasculaire.

- Elle n'utilise pas de radiation, ce qui est un avantage pour les patients à risque.

- Les agents de contraste à base de microbulles sont utilisés pour améliorer la visualisation.

- Bien que limitée en termes de champ de vision, elle est excellente pour détecter les endoleaks à faible débit.

SYNTHÈSE

Ce document est un article de synthèse sur le rôle crucial de l'imagerie dans le diagnostic et la gestion des maladies aortiques, publié par Oxford University Press au nom de la Société européenne de cardiologie. Il s'agit d'un article en libre accès rédigé par Jean-Baptiste Ricco et ses collègues du département de chirurgie vasculaire de l'hôpital universitaire de Rangueil, en France. LL'article examine diverses modalités d'imagerie, y compris l'angiographie par tomodensitométrie (CTA), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échographie rehaussée par contraste (CEUS), l'imagerie hybride et l'intelligence artificielle (IA).LL'objectif principal de cet article est de démontrer comment ces techniques sont utilisées pour dépister, diagnostiquer, planifier les traitements et surveiller des affections telles que les anévrismes aortiques, les dissections et les traumatismes.Le document met également en évidence les avancées technologiques et l'intégration de l'IA pour améliorer la précision et l'efficacité des diagnostics aortiques. (NotebooKLM)

Commentaire

D'accord sur l'importance de l'IA en imagerie.

L'écho Doppler a plusieurs indications.

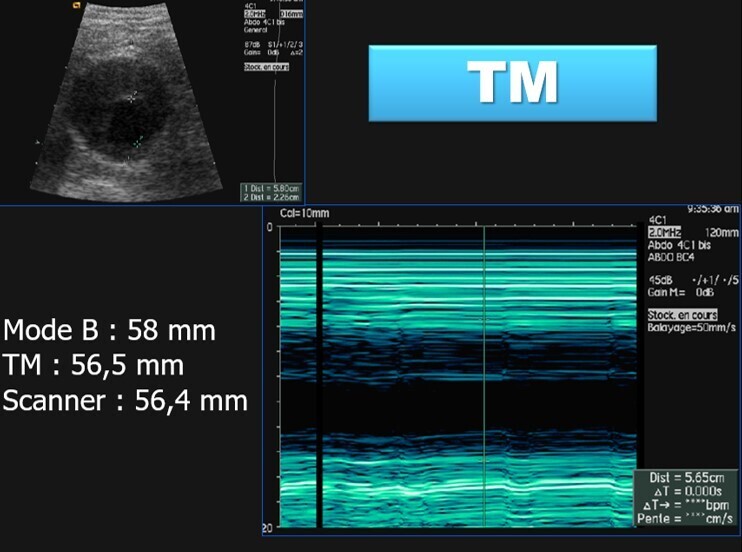

1/ Le dépistage des anévrismes de l'aorte abdominale. C'est l'examen référence , non irradiant, non invasif et d'une grande fiabilité. peu couteux.

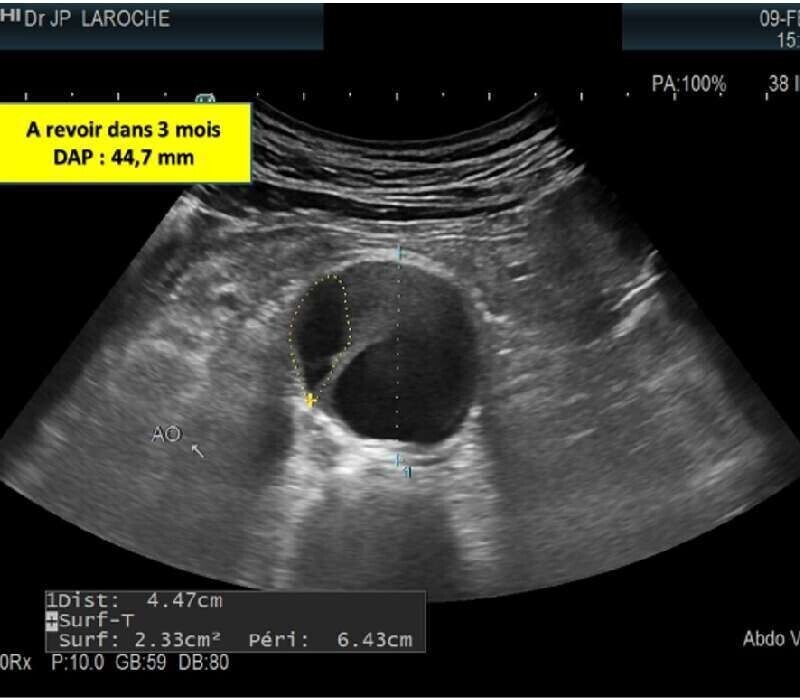

La mesure de diamètre antéro-postérieur (DAP) est le diamètre référence, paroi externe/paroi externe.

Cette mesure doit se faire en mode B et en mode TM, cette dernière est la technique la plus fiable.

Si on détecte la présence d'un anévrysme, contrôle écho- Doppler des vaisseaux du cou, des artères des MI avec recherche d'autres anévrismes

Ce diagnostic étant posé, expliquer au patient ce qu'est un anévrisme, son suivi et le traitement indiqué, non pas pour freiner la progression de l'anévrisme, mais pour prévenir le risque cardiovasculaire (statine et AAP)

Le rythme de suivi décrit par la SFMV sera expliqué au patient.

2/ La phase préopératoire : mesure exigeante du DAP, extension sur les iliaques, identification de la mésentérique inférieure afin d'orienter ou non sa ligature en préopératoire si son DAP est de 3 mm ou plus , source d'endofuite en postopératoire.

3/ La phase postopératoire : contrôle de l'endoprothèse, mesure du DAP, examen systématique avec injection d'un produit de contraste (SONOVUE) , technique plus précise pour la détection des endofuites. Cet examen avec contraste ne sera pas répété sauf doute sur une endofuite lors de ce suivi.

4/ Suivi de l'endoprothèse : à 6 mois, puis 12 mois puis annuellement ou tous les 6 mois selon le contexte.

5/ Écho Doppler et fusion

Chaque technique d’imagerie a ses propres spécificités, ses forces et ses faiblesses.

Pour améliorer l’interprétation des données acquises pendant un examen pour aboutir à une meilleur connaissance d’une anomalie présente dans l’organisme, la tendance est de multiplier les imageries (échographie, scanner, IRM, PET-scan, scintigraphie, etc.). Jusqu’à présent, c’est le cerveau humain qui « ingurgite » les données issues des différentes modalités et qui restitue un « modèle » de l’anomalie qui permet de lui donner un nom, et de guider son traitement.

Mais toutes les imageries sont polluées par des signaux parasites qui altèrent la qualité du model final qui ne peut pas être retranscrit. Chacun, en fusionnant dans sa tête les données issues des différentes modalités d’imagerie, établit son propre modèle. L’intelligence artificielle permet aujourd’hui d’automatiser cette construction de modèle à partir des données d’imagerie différentes et après un apprentissage silencieux et constant, repère plus vite et bien mieux les vraies anomalies dans les données que l’œil et le cerveau humain les plus exercés ne saurait le faire.

Plutôt que de les opposer par leurs différences, la complémentarité de ces différentes modalités d’imageries, permet au final d’améliorer la pertinence du diagnostic avec un modèle d’anomalie en volume chaque jour au plus près de la réalité, et de réaliser par exemple grâce à la fusion des images entre un échographe et un scanner ou une IRM, de réaliser sous échographie des biopsies ou des gestes thérapeutiques avec la même précision que sous scanner mais sans exposer le patient et l’équipe médicale aux rayons X, ou selon les données d’un IRM alors qu’un geste thérapeutique n’est envisageable dans cet environnement électromagnétique. Source Macirculation.com, https://www.macirculation.com/examens/echo-doppler-diagnostique/techniques-particulieres-contraste-fusion-4d/#intro

5/ Écho-Doppler et IA : l'apparition d'appareils dits "INTELLIGENTS" fera évoluer cette technique qui sera à moyen ou long terme un examen (entre 2030 et 2035) réalisé par un non-médecin. Le médecin sera celui qui décidera de la poursuite du suivi, qui l'organisera, qui l'expliquera et qui orientera la patiente vers un chirurgie vasculaire.

À LIRE

AAA : des conseils simples

AAA et sa croissance

https://medvasc.info/archives-blog/aaa-et-sa-croissance

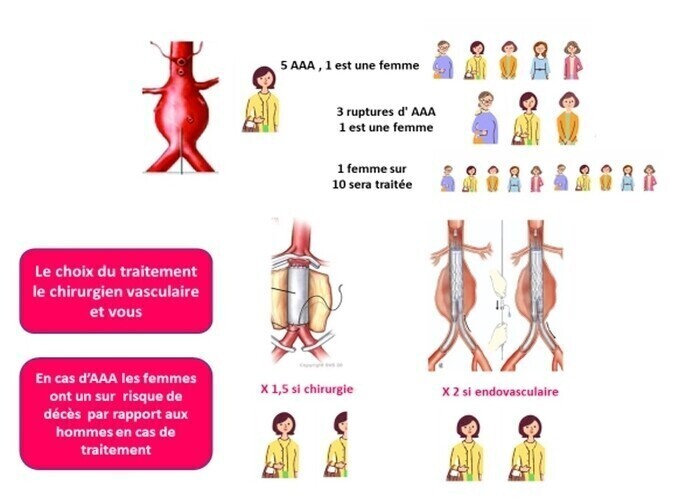

AAA au féminin

https://medvasc.info/archives-blog/aaa-au-f%C3%A9minin

AAA : Women's lives matter

https://medvasc.info/archives-blog/aaa-et-la-femme-2

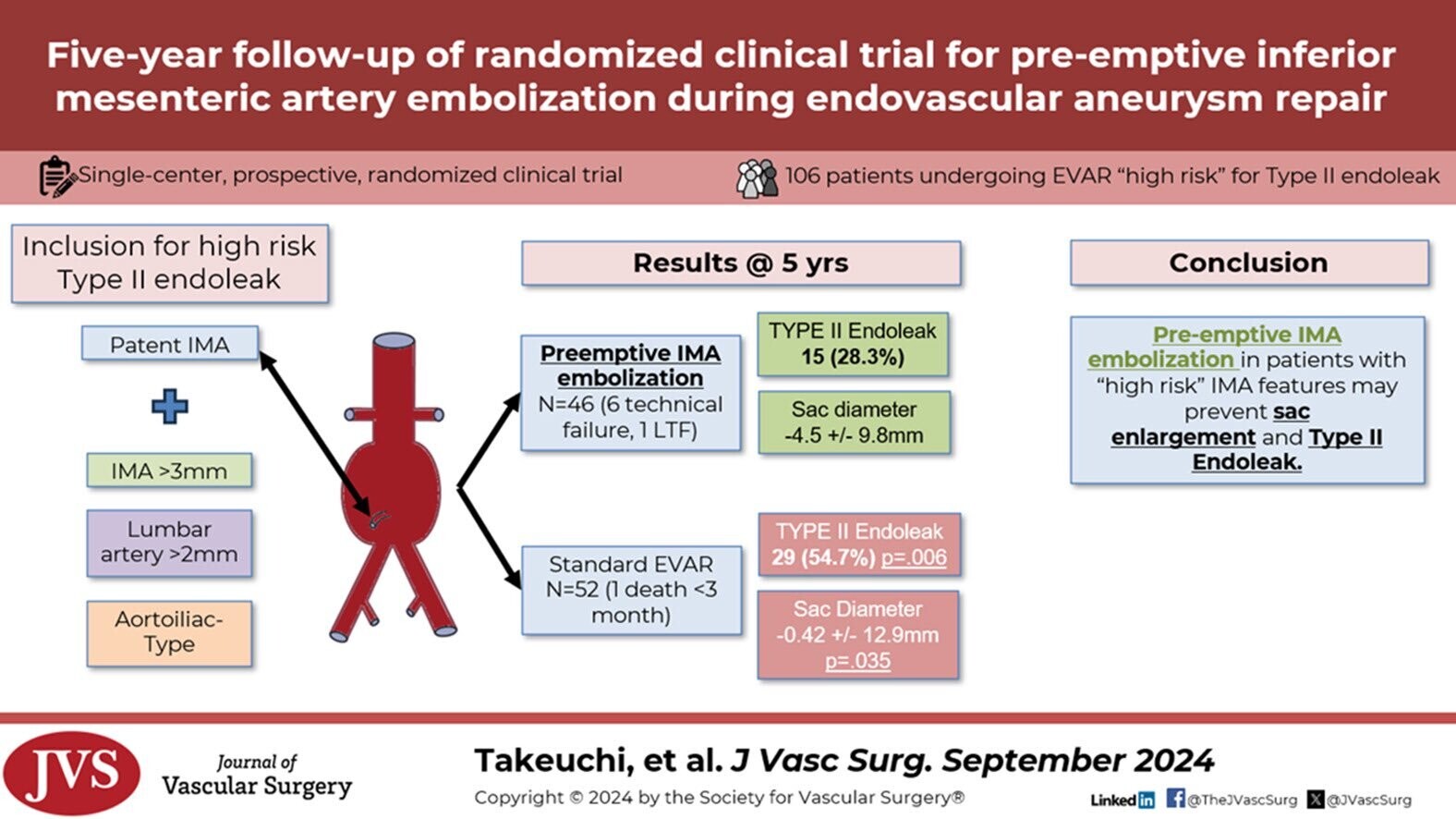

EVAR et embolisation mésentérique Inf.

https://medvasc.info/archives-blog/evar-et-embolisatiion-m%C3%A9sent%C3%A9rique-inf

Copyright : Dr Jean-Pierre Laroche / 2025