"La maladie n’est pas seulement déséquilibre ou dysharmonie, elle est aussi, et peut-être surtout, effort de la nature en l’homme pour obtenir un nouvel équilibre. La maladie est réaction généralisée à intention de guérison. L’organisme fait une maladie pour se guérir. " Georges Canguilhem

"Une norme tire sons sens, sa fonction et sa valeur du fait de l’existence en dehors d’elle de ce qui ne répond pas à l’exigence qu’elle sert. [...]

De cette destination et de cet usage polémique du concept de norme il faut, selon nous, chercher la raison dans l’essence du rapport normal/anormal. Il ne s’agit pas d’un rapport de contradiction et d’extériorité, mais d’un rapport d’inversion et de polarité. La norme, en dépréciant tout ce que la référence à elle interdit de tenir pour normal, crée d’elle-même la possibilité d’une inversion des termes. Une norme se propose comme un mode possible d’unification d’un divers, de résorption, d’une différence, de règlement d’un différend. Mais se proposer n’est pas s’imposer. A la différence d’une loi de la nature, une norme ne nécessite pas son effet. C’est dire qu’une norme n’a aucun sens de norme toute seule et toute simple. La possibilité de référence et derèglement qu’elle offre contient,du fait qu’il ne s’agit que d’une possibilité, la latitude d’une autre possibilité qui ne peut être qu’inverse. Une norme, en effet, n’est pas la possibilité d’une référence que lorsqu’elle a été instituée ou choisie comme expression d’une préférence et comme instrument d’une volonté de substitution d’un état de choses satisfaisant à un état de choses décevant.Ainsi toute préférence d’un ordre possible s’accompagne, le plus souvent implicitement, de l’aversion de l’ordre inverse possible" Georges Canguilhem

De cette destination et de cet usage polémique du concept de norme il faut, selon nous, chercher la raison dans l’essence du rapport normal/anormal. Il ne s’agit pas d’un rapport de contradiction et d’extériorité, mais d’un rapport d’inversion et de polarité. La norme, en dépréciant tout ce que la référence à elle interdit de tenir pour normal, crée d’elle-même la possibilité d’une inversion des termes. Une norme se propose comme un mode possible d’unification d’un divers, de résorption, d’une différence, de règlement d’un différend. Mais se proposer n’est pas s’imposer. A la différence d’une loi de la nature, une norme ne nécessite pas son effet. C’est dire qu’une norme n’a aucun sens de norme toute seule et toute simple. La possibilité de référence et derèglement qu’elle offre contient,du fait qu’il ne s’agit que d’une possibilité, la latitude d’une autre possibilité qui ne peut être qu’inverse. Une norme, en effet, n’est pas la possibilité d’une référence que lorsqu’elle a été instituée ou choisie comme expression d’une préférence et comme instrument d’une volonté de substitution d’un état de choses satisfaisant à un état de choses décevant.Ainsi toute préférence d’un ordre possible s’accompagne, le plus souvent implicitement, de l’aversion de l’ordre inverse possible" Georges Canguilhem

Kaur G, Berman AN, Biery DW, Besser SA, Wu WY, Weber B, Honigberg MC, Nasir K, Gulati M, Di Carli MF, Shaw LJ, Bhatt DL, Blankstein R. Sex Differences in the Association Between Lipoprotein(a) and Cardiovascular Outcomes: The MGB Lp(a) Registry. Différences entre les sexes dans l'association entre la lipoprotéine (a) et les résultats cardiovasculaires : le registre MGB Lp(a)

J Am Heart Assoc. 2025 Apr 16:e035353. doi: 10.1161/JAHA.124.035353. Epub ahead of print. PMID: 40240882.

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.124.035353?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org

Article libre d'accès

Contexte

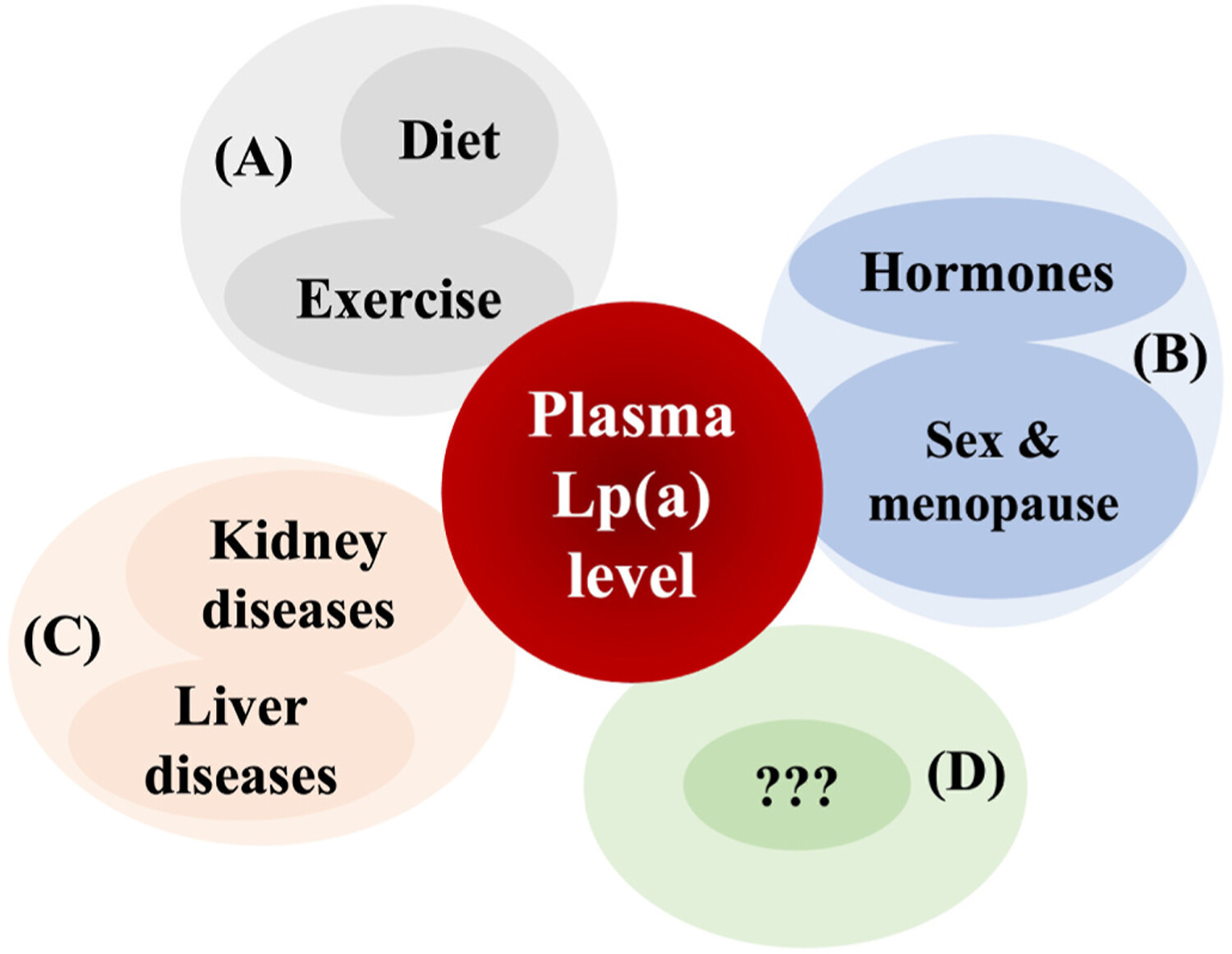

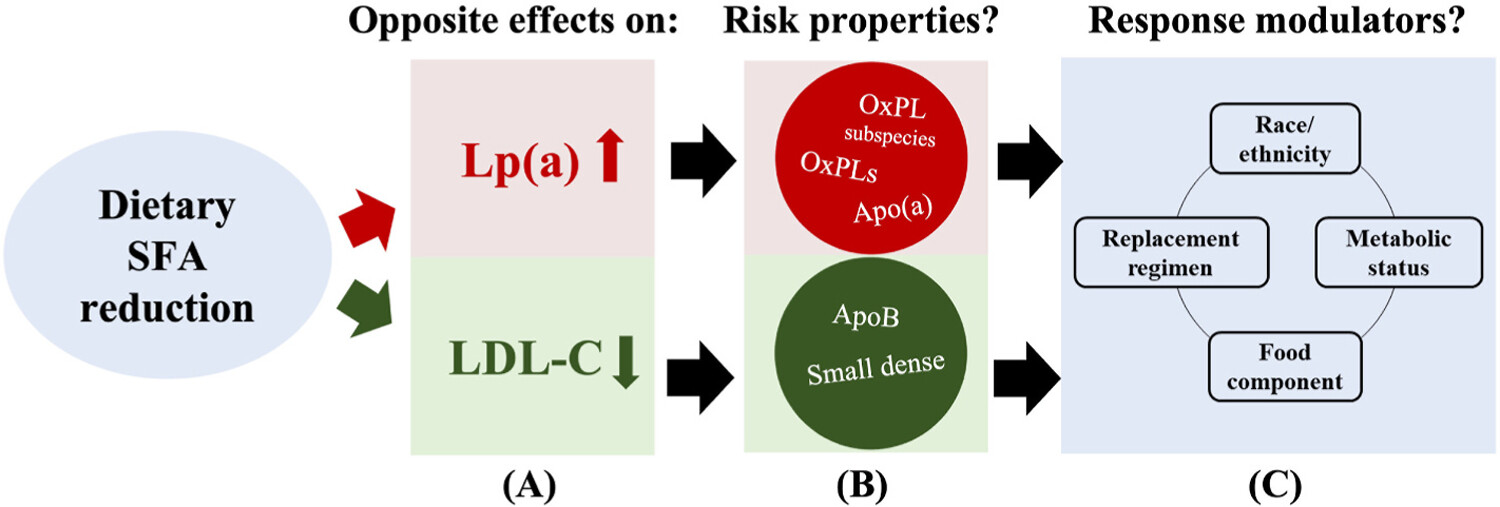

Les différences liées au sexe dans l’association de la lipoprotéine (a) avec les résultats cardiovasculaires n’ont pas été bien établies chez les personnes sans antécédents de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.

Méthodes et résultats

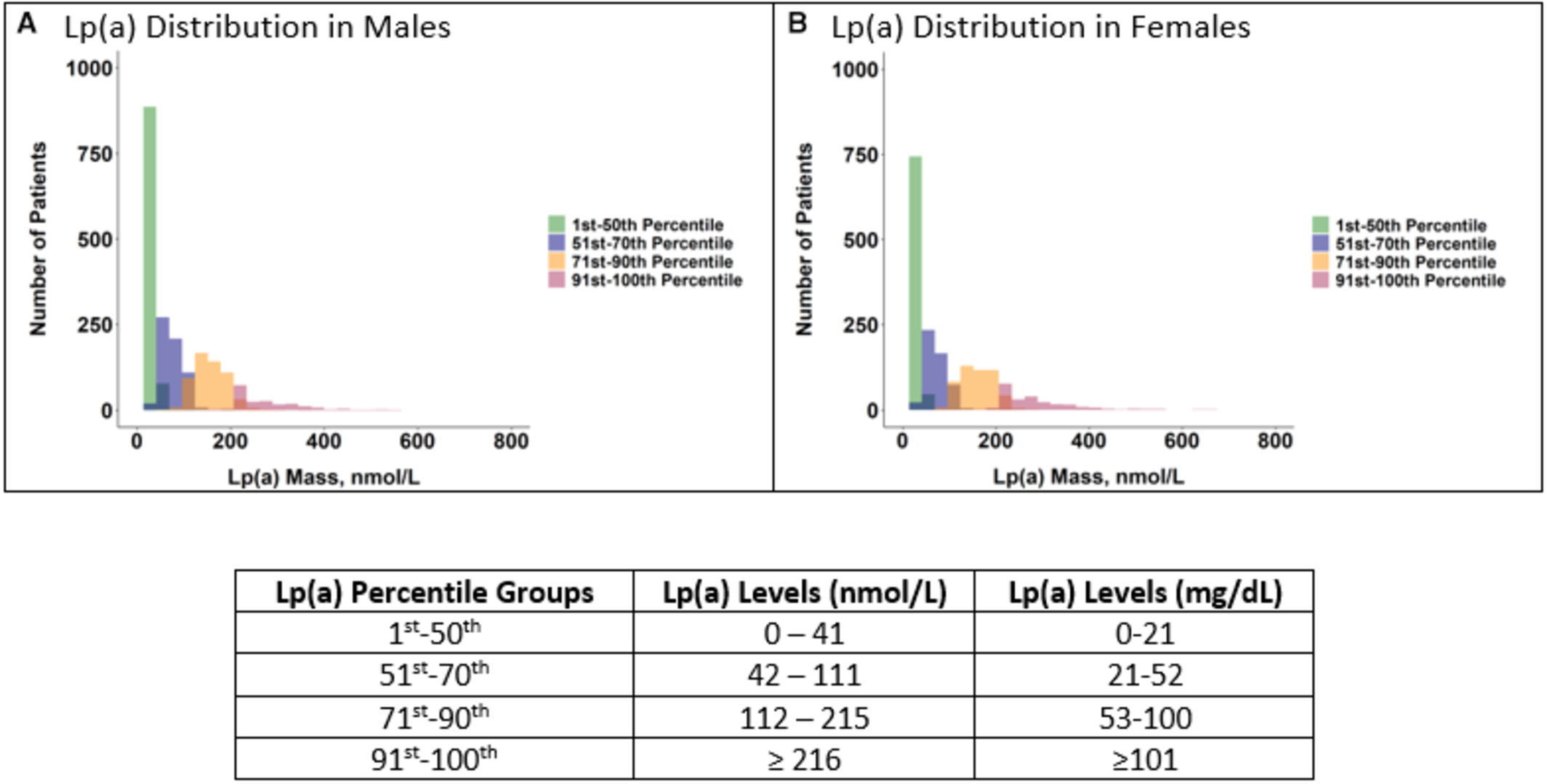

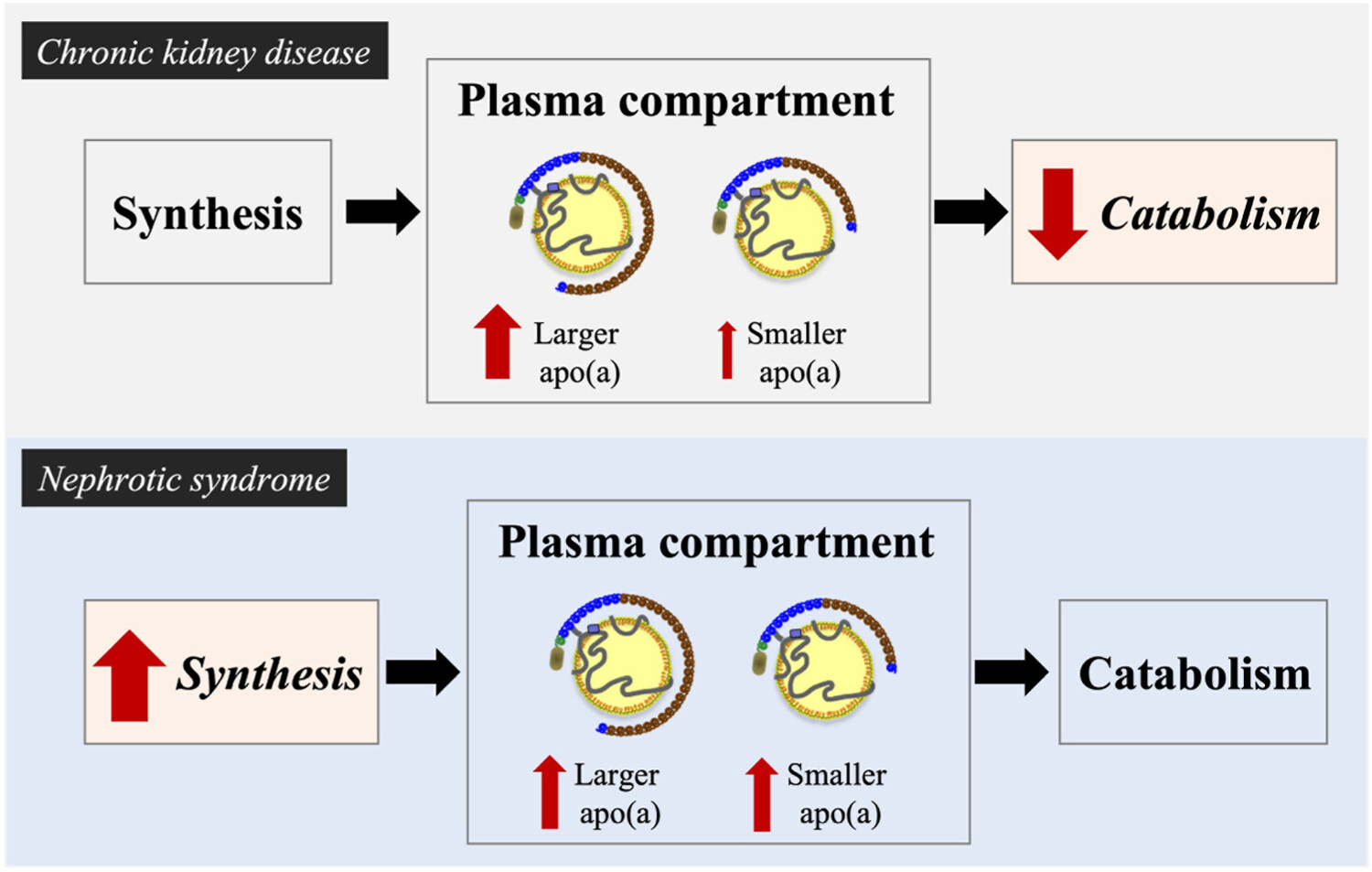

Les patients sans maladie cardiovasculaire athéroscléreuse initiale ont été identifiés dans le registre MGB (Mass General Brigham) Lp(a), une cohorte rétrospective de patients dont la lipoprotéine(a) a été mesurée de 2000 à 2019. Les groupes de percentiles de lipoprotéine(a) ont été classés du 1er au 50e (référence), du 51e au 70e, du 71e au 90e et du 91e au 100e. Le critère d'évaluation principal était un composite d'infarctus du myocarde mortel ou non mortel, ou d'accident vasculaire cérébral ischémique mortel ou non mortel. La modélisation des risques proportionnels de Cox a été utilisée pour évaluer l'association de la lipoprotéine(a) avec le critère d'évaluation principal. Parmi 6238 patients sans maladie cardiovasculaire athéroscléreuse initiale, 45 % étaient des femmes

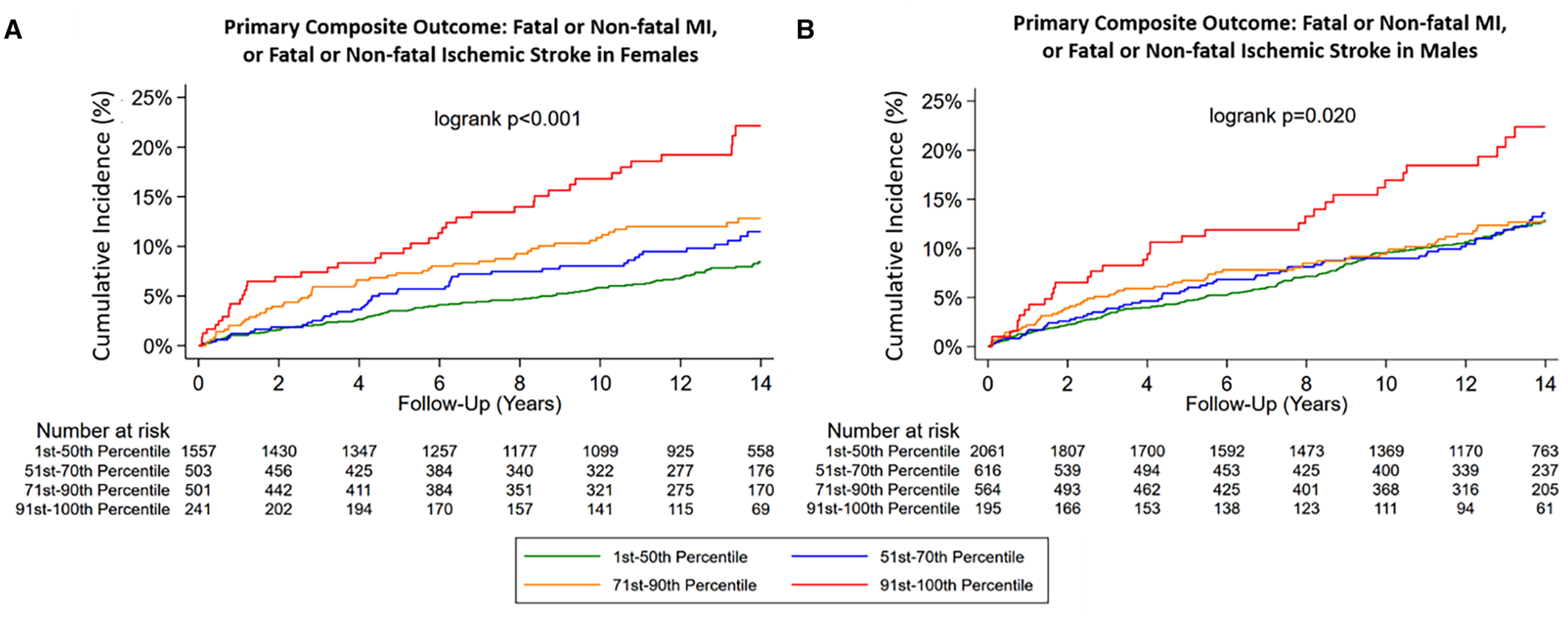

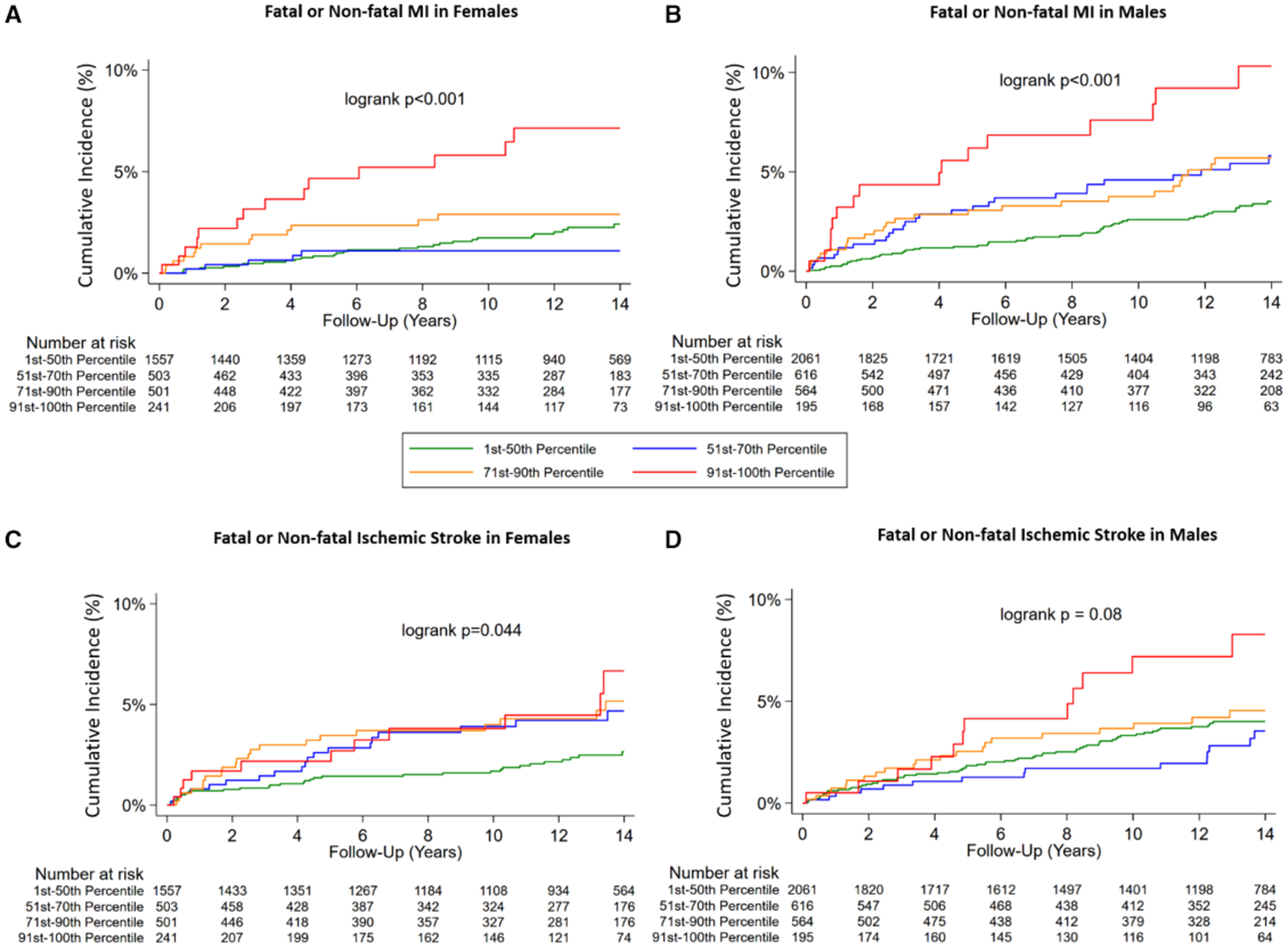

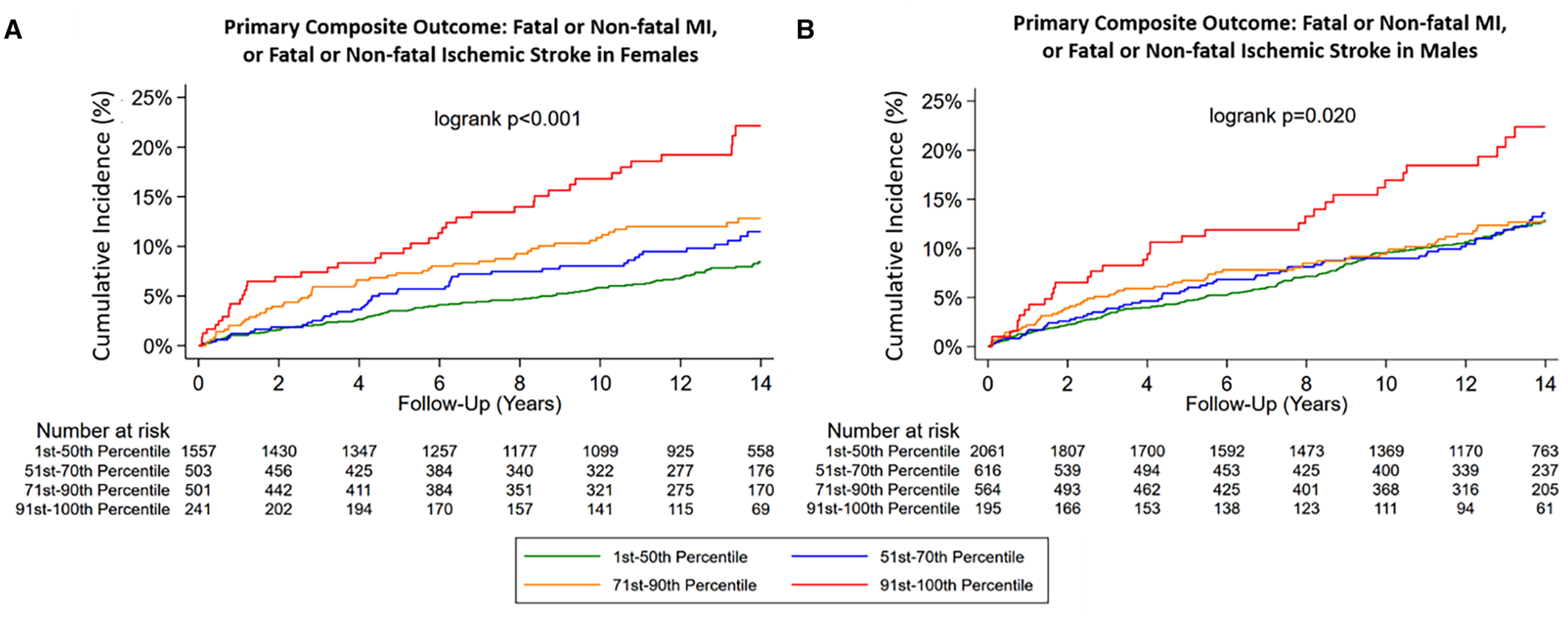

Les femmes avaient un taux de cholestérol total, de cholestérol à lipoprotéines de basse densité et de lipoprotéine(a) médiane plus élevés (33,2 contre 28,9 nmol/L ; P < 0,001), tandis que les hommes avaient des taux plus élevés de diabète et de fibrillation auriculaire. Un taux plus élevé de lipoprotéine(a) était associé à une incidence accrue du critère composite principal, les patients du groupe du 91e au 100e percentile (≥ 216 nmol/L) ayant un rapport de risque ajusté (HR) de 2,07 (IC à 95 %, 1,31–3,25 ; P < 0,01) chez les femmes et de 2,39 (IC à 95 %, 1,57–3,65 ; P < 0,01) chez les hommes, sans interaction basée sur le sexe. Français Lors de l'examen des résultats individuels, l'association la plus forte était présente entre la lipoprotéine(a) et l'infarctus du myocarde mortel ou non mortel (femmes : HR ajusté, 2,61 [IC à 95 %, 1,48–4,61] ; hommes : HR ajusté, 3,36 [IC à 95 %, 2,01–5,60]). Lors de la stratification par âge, le sexe féminin était associé à un risque plus faible d'infarctus du myocarde mortel ou non mortel chez les personnes âgées de moins de 60 ans ; cependant, chez les personnes plus âgées, le risque conféré par une lipoprotéine(a) élevée était similaire entre les hommes et les femmes.

Les femmes avaient un taux de cholestérol total, de cholestérol à lipoprotéines de basse densité et de lipoprotéine(a) médiane plus élevés (33,2 contre 28,9 nmol/L ; P < 0,001), tandis que les hommes avaient des taux plus élevés de diabète et de fibrillation auriculaire. Un taux plus élevé de lipoprotéine(a) était associé à une incidence accrue du critère composite principal, les patients du groupe du 91e au 100e percentile (≥ 216 nmol/L) ayant un rapport de risque ajusté (HR) de 2,07 (IC à 95 %, 1,31–3,25 ; P < 0,01) chez les femmes et de 2,39 (IC à 95 %, 1,57–3,65 ; P < 0,01) chez les hommes, sans interaction basée sur le sexe. Français Lors de l'examen des résultats individuels, l'association la plus forte était présente entre la lipoprotéine(a) et l'infarctus du myocarde mortel ou non mortel (femmes : HR ajusté, 2,61 [IC à 95 %, 1,48–4,61] ; hommes : HR ajusté, 3,36 [IC à 95 %, 2,01–5,60]). Lors de la stratification par âge, le sexe féminin était associé à un risque plus faible d'infarctus du myocarde mortel ou non mortel chez les personnes âgées de moins de 60 ans ; cependant, chez les personnes plus âgées, le risque conféré par une lipoprotéine(a) élevée était similaire entre les hommes et les femmes.

Histogramme de la distribution de la lipoprotéine(a) (Lp[a]) chez les hommes (A) et histogramme de la distribution de la Lp(a) chez les femmes (B).

Courbes de Kaplan-Meier pour l’incidence cumulée du résultat principal chez les femmes (A) et les hommes (B).

Les valeurs P indiquées concernent la différence globale entre les groupes de percentiles ; interaction P = 0,22. L'IDM indique un infarctus du myocarde.

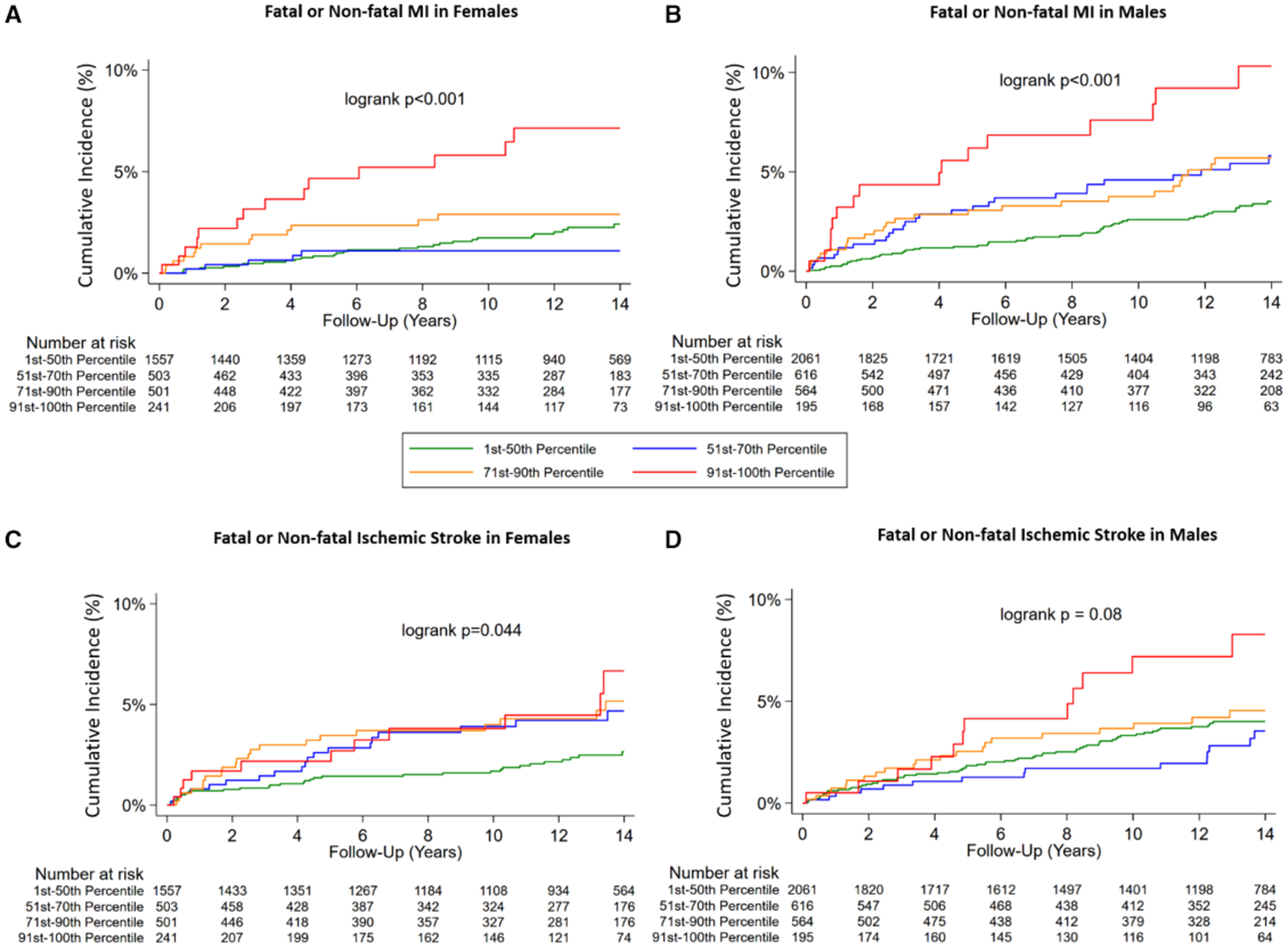

Courbes de Kaplan-Meier pour l’incidence cumulée des résultats secondaires.

Les valeurs P indiquées concernent la différence globale entre les groupes de percentiles ; valeur P d'interaction pour ( A ) et ( B ) = 0,14 ; valeur P d'interaction pour ( C ) et ( D ) = 0,27. L'IM indique un infarctus du myocarde.

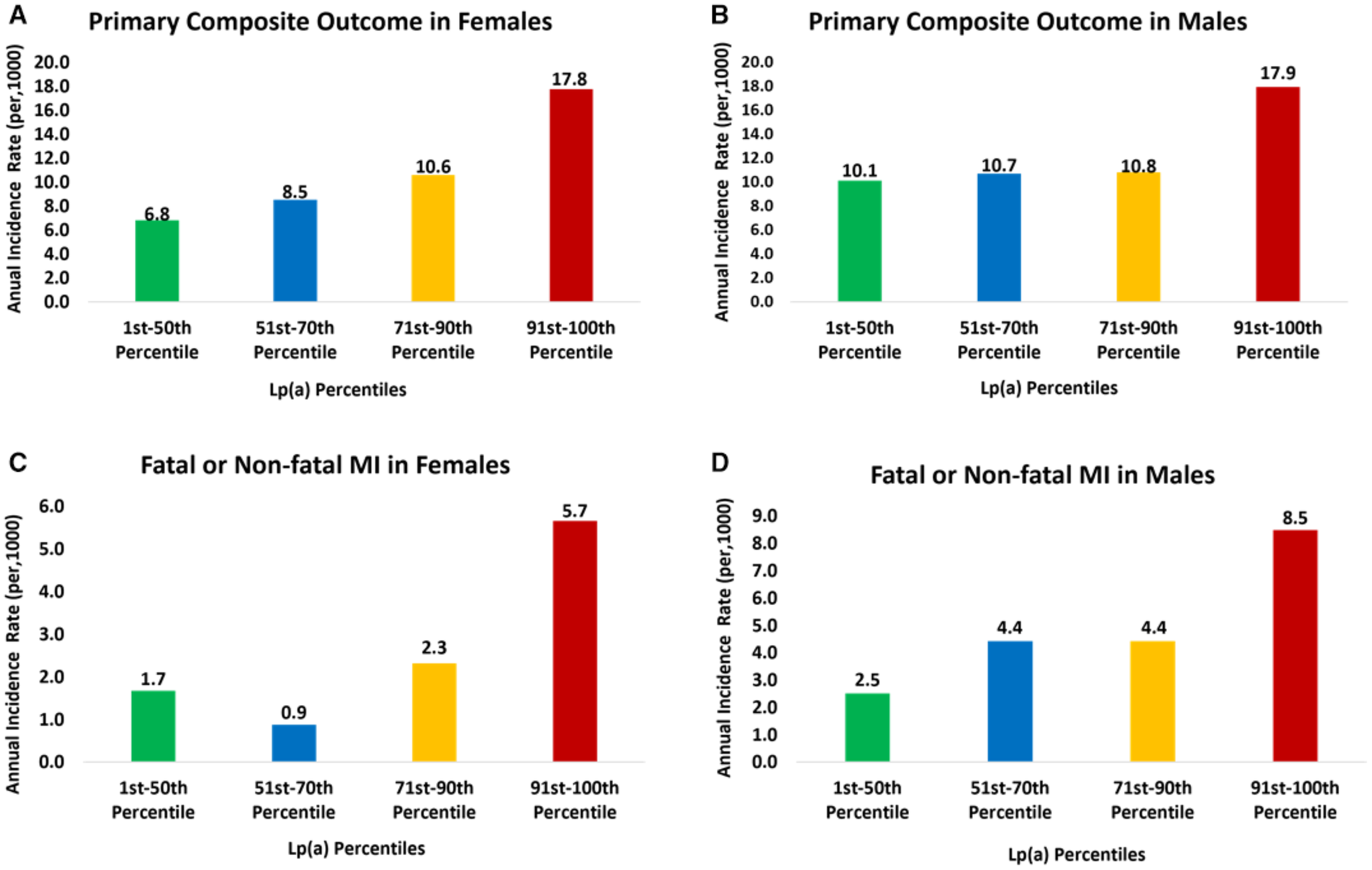

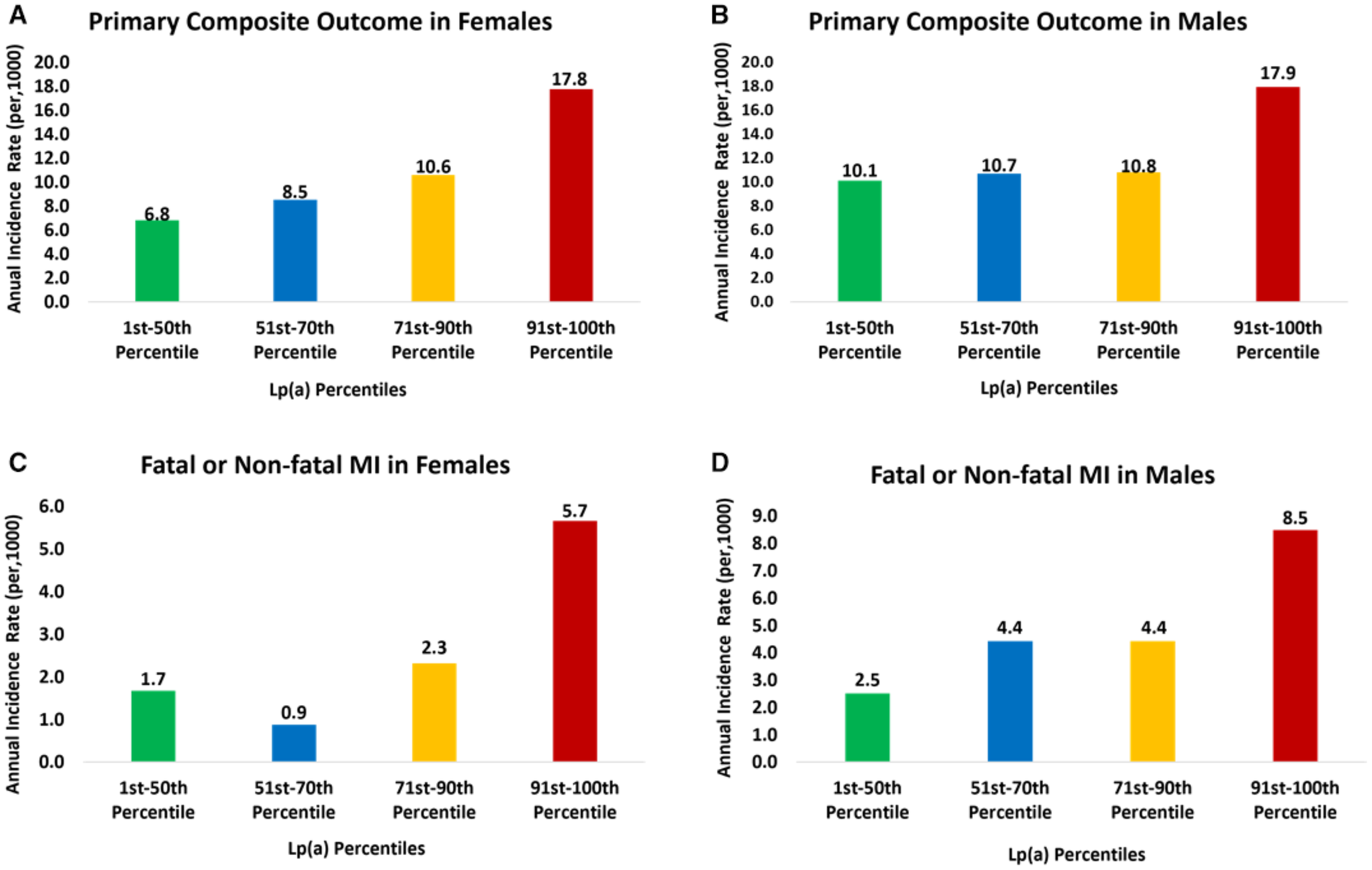

Taux d’événements annuels pour le critère composite principal d’infarctus du myocarde (IDM) mortel ou non mortel ou d’accident vasculaire cérébral ischémique mortel ou non mortel (A et B) et le critère secondaire d’IDM mortel ou non mortel (C et D).

Taux d’événements annuels pour le critère composite principal d’infarctus du myocarde (IDM) mortel ou non mortel ou d’accident vasculaire cérébral ischémique mortel ou non mortel (A et B) et le critère secondaire d’IDM mortel ou non mortel (C et D).

Conclusions

Chez les personnes n’ayant jamais souffert de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, un taux élevé de lipoprotéine (a) est associé à des taux plus élevés de complications cardiovasculaires, en particulier d’infarctus du myocarde, tant chez les femmes que chez les hommes.

Résumé des principaux résultats de l’analyse.

aHR indique le rapport de risque ajusté ; ASCVD, maladie cardiovasculaire athéroscléreuse ; Lp(a), lipoprotéine(a) ; et IM, infarctus du myocarde.

Perspective clinique

Quoi de neuf ?

Chez les patients n'ayant jamais souffert de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse dans le registre MGB (Mass General Brigham) Lp(a), une lipoprotéine(a) élevée était associée à des taux plus élevés de complications cardiovasculaires, en particulier d'infarctus du myocarde, chez les femmes et les hommes.

Lors de l'examen de la valeur pronostique de la lipoprotéine (a), le sexe féminin était associé à un risque plus faible d'infarctus du myocarde mortel ou non mortel chez les personnes âgées de moins de 60 ans ; cependant, parmi les personnes plus âgées, le risque entre les hommes et les femmes était similaire.

Quelles sont les implications cliniques ?

Chez les patients sans antécédents de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, le test de la lipoprotéine (a) peut être utilisé pour affiner le risque de maladie cardiovasculaire future chez les femmes et les hommes.

Étant donné que les niveaux de lipoprotéine(a) sont plus élevés après la ménopause, les femmes peuvent bénéficier de tests répétés de lipoprotéine(a) à un âge plus avancé

Analyse des auteurs

"Comme le suggèrent des rapports antérieurs, les niveaux de lipoprotéine(a) peuvent être plus élevés chez les femmes ménopausées en raison de la capacité des œstrogènes à supprimer la transcription du gène de l'apolipoprotéine(a).

Nous avons cherché à mieux comprendre l'impact de la modification des niveaux de lipoprotéine(a) chez les patientes de notre cohorte en stratifiant par âge. Les catégories de femmes âgées de ≤ 50 ans, de 51 à 59 ans et de ≥ 60 ans ont été utilisées, car le statut ménopausique ne pouvait pas être déterminé par le biais de dossiers électroniques. Notamment, nos résultats montrent que les femmes âgées de ≤ 50 ans avaient une lipoprotéine(a) plus élevée que les hommes, les femmes âgées de 51 à 59 ans avaient une lipoprotéine(a) à peu près similaire à celle des hommes du même âge, et les femmes âgées de ≥ 60 ans avaient une lipoprotéine(a) sensiblement plus élevée que les hommes. Français La raison derrière ces différences n'a pas pu être entièrement définie par nos analyses, mais nous postulons qu'un taux plus élevé de lipoprotéine(a) chez les femmes plus âgées est potentiellement lié à la perte d'œstrogènes, et que ce résultat est cohérent avec d'autres cohortes, telles que l'étude de la population générale de Copenhague.

Cependant, dans la cohorte de Copenhague, les taux de lipoprotéine(a) étaient similaires chez les femmes et les hommes âgés de 20 à 49 ans.

Les valeurs plus élevées de lipoprotéine(a) chez les femmes plus jeunes de notre cohorte peuvent être liées à un biais d'orientation, où les jeunes femmes qui ont subi un test de lipoprotéine(a) étaient, par rapport aux jeunes hommes, plus susceptibles d'avoir un profil de risque plus élevé, et donc plus susceptibles d'avoir des taux élevés de lipoprotéine(a). De plus, nous avons constaté que le taux de lipoprotéine(a) était associé à l'âge au premier test de lipoprotéine(a) chez les femmes mais pas chez les hommes, suggérant le rôle de facteurs spécifiques au sexe, tels que les œstrogènes, dans la modulation possible des changements observés dans la lipoprotéine(a) plutôt que l'âge seul. Étant donné l'association entre les femmes présentant des taux de lipoprotéine(a) plus élevés à un âge avancé, nos résultats et ceux d'autres études suggèrent que les femmes pourraient bénéficier de tests répétés de lipoprotéine(a) à un âge avancé. Cependant, des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer ces différences de taux de lipoprotéine(a) en fonction de l'âge.

Nous avons cherché à mieux comprendre l'impact de la modification des niveaux de lipoprotéine(a) chez les patientes de notre cohorte en stratifiant par âge. Les catégories de femmes âgées de ≤ 50 ans, de 51 à 59 ans et de ≥ 60 ans ont été utilisées, car le statut ménopausique ne pouvait pas être déterminé par le biais de dossiers électroniques. Notamment, nos résultats montrent que les femmes âgées de ≤ 50 ans avaient une lipoprotéine(a) plus élevée que les hommes, les femmes âgées de 51 à 59 ans avaient une lipoprotéine(a) à peu près similaire à celle des hommes du même âge, et les femmes âgées de ≥ 60 ans avaient une lipoprotéine(a) sensiblement plus élevée que les hommes. Français La raison derrière ces différences n'a pas pu être entièrement définie par nos analyses, mais nous postulons qu'un taux plus élevé de lipoprotéine(a) chez les femmes plus âgées est potentiellement lié à la perte d'œstrogènes, et que ce résultat est cohérent avec d'autres cohortes, telles que l'étude de la population générale de Copenhague.

Cependant, dans la cohorte de Copenhague, les taux de lipoprotéine(a) étaient similaires chez les femmes et les hommes âgés de 20 à 49 ans.

Les valeurs plus élevées de lipoprotéine(a) chez les femmes plus jeunes de notre cohorte peuvent être liées à un biais d'orientation, où les jeunes femmes qui ont subi un test de lipoprotéine(a) étaient, par rapport aux jeunes hommes, plus susceptibles d'avoir un profil de risque plus élevé, et donc plus susceptibles d'avoir des taux élevés de lipoprotéine(a). De plus, nous avons constaté que le taux de lipoprotéine(a) était associé à l'âge au premier test de lipoprotéine(a) chez les femmes mais pas chez les hommes, suggérant le rôle de facteurs spécifiques au sexe, tels que les œstrogènes, dans la modulation possible des changements observés dans la lipoprotéine(a) plutôt que l'âge seul. Étant donné l'association entre les femmes présentant des taux de lipoprotéine(a) plus élevés à un âge avancé, nos résultats et ceux d'autres études suggèrent que les femmes pourraient bénéficier de tests répétés de lipoprotéine(a) à un âge avancé. Cependant, des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer ces différences de taux de lipoprotéine(a) en fonction de l'âge.

Lors de l'évaluation plus approfondie de l'issue des infarctus du myocarde mortels ou non mortels en fonction des taux de lipoprotéine(a), nous avons évalué le risque lié au sexe féminin pour différentes catégories d'âge. Le sexe féminin était associé à un risque plus faible chez les moins de 60 ans ; cependant, chez les personnes plus âgées, le risque conféré par la lipoprotéine (a) était similaire entre les hommes et les femmes. Les différences de risque d'issue chez les femmes plus jeunes, qui présentaient soit un taux de lipoprotéine (a) identique (comme chez celles âgées de 51 à 59 ans) soit un taux de lipoprotéine (a) légèrement supérieur (comme chez celles âgées de ≤ 50 ans) à celui des hommes, pourraient être dues à une augmentation du taux d'œstrogènes, car elles étaient plus susceptibles d'être préménopausées.

Par conséquent, nos résultats pourraient être dus à un effet protecteur des œstrogènes.

D'autre part, la lipoprotéine (a) était significativement plus élevée chez les femmes âgées de ≥ 60 ans et, par conséquent, nous émettons l'hypothèse que la parité des taux d'IDM mortels ou non mortels entre les hommes et les femmes de ce groupe d'âge plus avancé peut être attribuable à :

(1) une lipoprotéine (a) significativement plus élevée chez les femmes

(2) la perte de l'effet protecteur des œstrogènes.

Des travaux antérieurs ont montré que les femmes suivant un traitement hormonal ménopausique ont des taux de lipoprotéine légèrement inférieurs à ceux des femmes ne suivant pas de tels traitements, soutenant davantage la relation potentielle entre les œstrogènes et la lipoprotéine (a). Cependant, dans une analyse précédente, l'utilisation d'un traitement hormonal n'a pas modifié l'association de la lipoprotéine (a) avec les événements cardiovasculaires, et des travaux supplémentaires sont nécessaires pour étudier notre hypothèse relative au rôle des œstrogènes dans les résultats liés à l'âge observés dans notre étude."

SYNTHESE

Cet article est une recherche originale publiée dans le Journal of the American Heart Association qui examine les différences entre les sexes concernant l'association entre la lipoprotéine(a) et les événements cardiovasculaires chez les patients sans antécédents de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. Les auteurs ont analysé des données rétrospectives pour déterminer si un niveau élevé de lipoprotéine(a) présentait le même risque accru d'événements cardiovasculaires chez les femmes et les hommes. Les résultats ont montré que des niveaux élevés de lipoprotéine(a) étaient associés à des taux plus élevés d'événements cardiovasculaires, en particulier d'infarctus du myocarde, chez les deux sexes. Cependant, le risque d'infarctus du myocarde conféré par une lipoprotéine(a) élevée était plus faible chez les femmes plus jeunes mais similaire chez les hommes et les femmes plus âgés. L'étude suggère que la lipoprotéine(a) peut être un marqueur utile pour affiner le risque de future maladie cardiovasculaire chez les deux sexes, et que les femmes pourraient bénéficier d'un test répété à un âge plus avancé. (NotebooKLM)

Commentaire

Le dosage de la Lp(a) prend de plus en plus d'importance et dans le même temps de même que les triatements pour la faire diminuer. On attend maintenant si faire baisser la Lp(a) entraîne une réduction significative du risque cardiovasculaire.........De nouvelles molécules valident la baisse drastique de la Lp(a) ......alors wait and see......

AFFAIRE à SUIVRE !

A LIRE

Par conséquent, nos résultats pourraient être dus à un effet protecteur des œstrogènes.

D'autre part, la lipoprotéine (a) était significativement plus élevée chez les femmes âgées de ≥ 60 ans et, par conséquent, nous émettons l'hypothèse que la parité des taux d'IDM mortels ou non mortels entre les hommes et les femmes de ce groupe d'âge plus avancé peut être attribuable à :

(1) une lipoprotéine (a) significativement plus élevée chez les femmes

(2) la perte de l'effet protecteur des œstrogènes.

Des travaux antérieurs ont montré que les femmes suivant un traitement hormonal ménopausique ont des taux de lipoprotéine légèrement inférieurs à ceux des femmes ne suivant pas de tels traitements, soutenant davantage la relation potentielle entre les œstrogènes et la lipoprotéine (a). Cependant, dans une analyse précédente, l'utilisation d'un traitement hormonal n'a pas modifié l'association de la lipoprotéine (a) avec les événements cardiovasculaires, et des travaux supplémentaires sont nécessaires pour étudier notre hypothèse relative au rôle des œstrogènes dans les résultats liés à l'âge observés dans notre étude."

SYNTHESE

Cet article est une recherche originale publiée dans le Journal of the American Heart Association qui examine les différences entre les sexes concernant l'association entre la lipoprotéine(a) et les événements cardiovasculaires chez les patients sans antécédents de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. Les auteurs ont analysé des données rétrospectives pour déterminer si un niveau élevé de lipoprotéine(a) présentait le même risque accru d'événements cardiovasculaires chez les femmes et les hommes. Les résultats ont montré que des niveaux élevés de lipoprotéine(a) étaient associés à des taux plus élevés d'événements cardiovasculaires, en particulier d'infarctus du myocarde, chez les deux sexes. Cependant, le risque d'infarctus du myocarde conféré par une lipoprotéine(a) élevée était plus faible chez les femmes plus jeunes mais similaire chez les hommes et les femmes plus âgés. L'étude suggère que la lipoprotéine(a) peut être un marqueur utile pour affiner le risque de future maladie cardiovasculaire chez les deux sexes, et que les femmes pourraient bénéficier d'un test répété à un âge plus avancé. (NotebooKLM)

Commentaire

Le dosage de la Lp(a) prend de plus en plus d'importance et dans le même temps de même que les triatements pour la faire diminuer. On attend maintenant si faire baisser la Lp(a) entraîne une réduction significative du risque cardiovasculaire.........De nouvelles molécules valident la baisse drastique de la Lp(a) ......alors wait and see......

AFFAIRE à SUIVRE !

A LIRE

Lp(a) : nouvelle donne

https://medvasc.info/archives-blog/lp-a-nouvelle-done

Lp(a) et ZERLASIRAN

https://medvasc.info/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=3030

Lp(a) : influences non génétiques

https://medvasc.info/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=3115

Copyright : Dr Jean Pierre Laroche / 2025